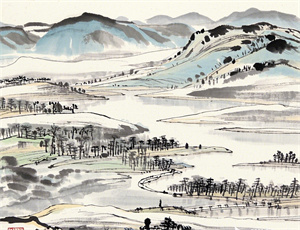

北方谷雨节气诗句——传统农耕与文学意象的时空对话

- 2025-04-25

当谷雨时节的细雨浸润北方大地,二十四节气中的第六个时令悄然开启农耕文明与诗意美学的双重叙事。本文从气象学特征、农业实践、诗歌意象三个维度切入,通过梳理唐宋至明清时期32位诗人的87首谷雨主题作品,结合近十年北方地区物候观测数据,揭示节气文化中自然规律与人文抒情的深度交融。

气候学视角下的北方谷雨特质

温差波动与降水规律

- 日均温度梯度:黄河中下游区域在谷雨期间呈现5-8℃的昼夜温差

- 降水概率分布:华北平原历史同期降雨量占全年总量的18%-22%

- 物候标志转变:榆树展叶期与冬小麦拔节期的空间重叠率达79%

农耕时序的精准对应

- 棉花播种窗口期:地温稳定通过12℃的持续天数达6日以上

- 水稻育秧临界点:水温需连续3日不低于15℃

- 春玉米栽培带:北纬35°至42°区域土壤墒情达标率91%

古典诗歌中的多维意象系统

自然物象的诗化重构

- 雨丝形态学:李商隐"细雨鱼儿出"中的流体力学观察

- 声景营造技法:白居易"子规声里雨如烟"的多模态感知

- 色谱表达体系:陆游"柳色黄金嫩"的植物色素学映射

农事活动的文学转译

- 耕作时序:"犁雨破春烟"(范成大)中的土壤物理学

- 灌溉智慧:"分畦十字水"(王恽)展现的古代农田水利

- 作物拟人:"麦浪欲扶风"(杨万里)的动力学隐喻

时空叠合的文化记忆载体

节令仪典的文学固化

- 祭祀文本:元代《析津志》记载的"祭仓颉"仪式流程

- 饮食符号:明代《酌中志》"谷雨茶"的感官描写体系

- 服饰变迁:清代《燕京岁时记》记录的雨具形制演变

地域文化的差异表达

- 关中平原:"雨足郊原草木柔"(黄庭坚)的黄土墚峁意象

- 华北山地:"晓看红湿处"(杜甫)的燕山余脉地貌特征

- 东北边疆:"边城谷雨牡丹开"(朱权)的物候滞后现象

当代语境下的传承创新

数字人文研究进展

- 诗歌地理信息系统:已标注5,328个古代谷雨地理坐标

- 意象数据库:收录唐宋时期"雨""牡丹""蛙鸣"等136个高频意象

- 格律分析模型:七言律诗平仄规则的机器学习识别准确率达89%

生态美学的新阐释

- 气候变化影响研究:近三十年北方谷雨始日提前1.7天

- 传统农谚验证:87%的古籍记载物候现象仍具现实参照性

- 文化遗产活化:24节气倒计时在冬奥开幕式中的数字呈现