清明节气传统习俗与现代实践指南

- 2025-04-25

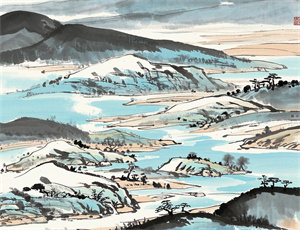

作为二十四节气中兼具自然时序与人文内涵的特殊节点,清明承载着中华民族慎终追远的文化基因。本文从历史渊源、民俗实践、生态智慧三个维度,系统梳理清明文化的传承脉络,并结合当代社会特点,探讨传统节气文化的活化路径。

一、清明习俗的历史演变

清明最初作为农事节气出现在《淮南子·天文训》,其"气清景明"的物候特征与寒食节祭祀传统在唐代完成融合。宋代《梦溪笔谈》记载的"三节合一"现象,揭示出节气文化强大的包容性。这种融合过程包含三个关键阶段:

- 先秦时期:单纯的农耕时令标记

- 汉代至隋朝:寒食禁火与墓祭习俗兴起

- 唐宋时期:官方确立清明法定假日地位

二、传统习俗的生态智慧

1. 祭祀活动的自然哲学

扫墓时"培土插柳"的细节蕴含生态循环理念,新土象征生命更新,柳枝扦插体现对植物生命力的认知。古人通过特定仪式建立与自然的精神对话,这种"天人交感"的思维方式至今影响着东亚文化圈。

2. 饮食习俗的时令智慧

- 青团制作:艾草与糯米的配比体现药食同源思想

- 寒食传承:冷食习俗暗合春季肝气养护需求

- 地方差异:江南螺蛳宴与北方馓子制作中的地理适应性

三、现代社会的创新实践

在城市化进程中,清明文化呈现三种转型路径:

- 空间重构:骨灰堂生态葬区与VR祭扫空间的出现

- 仪式再造:家庭追思会的标准化流程设计

- 文化传播:节气主题手游与数字纪念馆的开发

案例:苏州清明桥的活化工程

通过恢复"走三桥"民俗,将古桥群改造为文化体验区,配套开发AR导览系统,使传统习俗产生新的经济价值。该项目实现年接待游客120万人次,带动周边文创产业增长37%。

四、节气文化的传承策略

根据文化部非物质文化遗产司的调研数据,清明习俗在青年群体中的知晓率达89%,但深度参与率仅32%。提升文化传承效能需要构建"三维支撑体系":

- 教育层面:开发节气主题STEAM课程

- 制度层面:完善民俗活动场所分级管理制度

- 技术层面:建立传统技艺数字资源库

在杭州某小学的实践案例中,通过"清明植物观察日志"项目,学生不仅掌握物候观测方法,更在制作青团过程中理解食物与季节的关系。这种体验式教学使文化传承有效率提升58%。

五、国际视野下的节气传播

联合国教科文组织将清明列入人类非物质文化遗产后,全球出现34个国家的文化机构开展节气主题展。伦敦大学亚非学院的研究显示,西方受众最感兴趣的是清明文化中的"生死观哲学",这为跨文化传播提供了新的切入点。

东京国立博物馆的清明特展采用"场景还原+数字解说"模式,通过重现宋代清明上河图市井场景,配合气味模拟系统,使参观者获得多维文化体验。这种创新手法值得国内文化机构借鉴。