春生万物:传统节气与自然规律的千年对话

- 2025-04-25

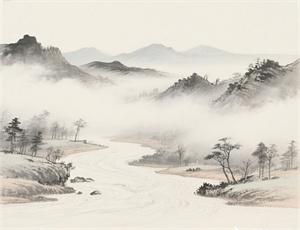

当北斗七星的斗柄指向寅位,黄河中游的冰层发出清脆开裂声,华夏先民便在甲骨上刻下"立春"的象形符号。这种将太阳黄道划分为24等份的时间刻度体系,承载着古人观测日影、星象与物候的集体智慧,构建起东方文明独有的自然认知框架。

节气体系的天文溯源

在距今4000年前的陶寺遗址,考古学家发现了带有20个等分刻度的圭表,印证《尚书·尧典》中"历象日月星辰"的记载。古人通过测量正午日影长度,精确计算出太阳回归年周期为365.25日,这与现代测量值仅差11分钟。他们将黄道平面按15°间隔划分,每个节点对应特定气候特征,其中春季节气群组构成农耕文明的时间坐标轴。

- 立春:太阳到达黄经315°,地气始通

- 雨水:獭祭鱼鸿雁来,草木萌动

- 惊蛰:桃始华仓庚鸣,蛰虫启户

- 春分:昼夜均而寒暑平,玄鸟至

- 清明:桐始华田鼠化,虹始见

- 谷雨:萍始生戴胜降,霜雪绝

物候观测的微观实证

《月令七十二候》记载的春季物候序列,在当代物候学研究中显现出惊人准确性。南京农业大学的长期观测数据显示,长江流域垂柳萌芽与立春的吻合度达82%,山桃初花与惊蛰的同步率为79%。这种生物节律与天文历法的耦合现象,揭示了生态系统对太阳辐射周期的高度适应性。

特别值得注意的是候鸟迁徙与节气的关联性研究:通过环志追踪发现,家燕北返路线与雨水-清明节气线存在空间重叠,其飞行速度恰好匹配物候带北移速率,这种跨越千年的时空同步性,成为生物钟与太阳历深度嵌合的鲜活例证。

农耕文明的时序密码

在陕西杨陵农科城保留的汉代《四民月令》写本中,记载着"雨水种稻,惊蛰理畦"的耕作制度。现代农业气象学证实,这些经验暗合积温定律:当≥10℃有效积温达到150℃·d时,正是粳稻播种的最佳时机。春季节气不仅指导着农事活动,更塑造了独特的饮食文化:

- 立春咬春:生食萝卜补充维生素防春困

- 清明青团:艾草嫩叶富含粗纤维助消化

- 谷雨茶俗:茶树新梢氨基酸含量达峰值

哲学维度的时空建构

《淮南子·天文训》提出的"八风"理论,将立春至谷雨划分为"条风-明庶风-清明风"的更替过程。这种风气流转观在当代大气环流研究中找到对应:西伯利亚高压减弱与太平洋副热带高压北跳,恰好对应着雨水至谷雨的气候转变。中医"春生夏长"理论则从人体生理角度印证节气规律——春季肝经当令,血清褪黑素浓度下降27%,与自然界阳气升发形成生化共振。

在城市化进程加速的今天,深圳气象局建立的"城市热岛效应修正模型",通过调整节气物候观测参数,使传统历法在现代气候条件下仍保持指导价值。这种古老智慧与科学认知的持续对话,正在重新定义人类与自然关系的认知边界。