二十四节气都有啥——探索传统历法的自然密码与文化智慧

- 2025-04-25

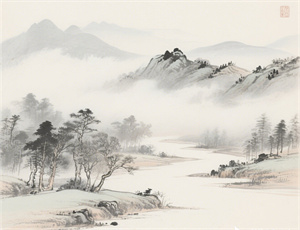

当清晨的露水凝成霜花,当夏夜的蝉鸣渐次沉寂,中国先民以二十四节气为尺,丈量着四季轮回的轨迹。这套诞生于黄河流域的历法体系,不仅是农耕文明的计时工具,更是中华文明对天地运行规律的深刻解读。从立春的万物萌动到大寒的冰封千里,二十四节气用诗意的名称与精准的气候描述,构建起人与自然对话的独特语言系统,其背后蕴藏着天文观测、物候变化、农事安排等多重智慧维度。

一、节气体系的时空坐标

在浑天仪的精密刻度与圭表的日影丈量中,古人将太阳周年运动轨迹划分为24等份。每15°黄经对应一个节气,这种划分方式完美平衡了太阳直射点移动与地球公转的关系:

• 季节节点:立春、立夏、立秋、立冬确立四季开端

• 气温转折:小暑大暑处暑、小寒大寒标记温度极值

• 物候特征:惊蛰、清明、小满、芒种记录生物活动规律

• 降水变化:雨水、谷雨、白露、寒露反映水汽凝结状态

二、天文学与气象学的双重验证

现代研究表明,节气交接时刻的太阳黄经误差不超过0.01度。以2023年实测数据为例,冬至时刻(太阳抵达黄经270°)与古代测算仅相差23秒。这种精确性源于:

• 圭表测影技术的持续优化(汉代误差±2日,元代缩至±15分钟)

• 二十八宿坐标系的参照修正(每月对应2-3个星宿位置)

• 平气法向定气法的算法迭代(考虑地球椭圆轨道的影响)

三、地域差异下的文化调适

随着农耕文明向南扩展,节气系统在长江流域产生适应性演变:

黄河流域原生特征:

- 惊蛰对应土壤解冻

- 芒种衔接冬小麦收割

长江流域调整应用:

- 清明插秧取代北方农谚

- 处暑后增加晚稻追肥环节

这种动态调适使节气体系突破地域局限,形成覆盖北纬20°-40°的农耕指导网络。

四、现代社会的多维价值延伸

在气候变暖背景下(近30年平均气温上升0.5℃),节气物候出现显著变化:

• 北京玉兰开花期较20世纪提前11天

• 长江中下游梅雨起始日波动增大

气象学家通过建立节气-气候响应模型,已实现:

- 极端天气事件概率预测准确率提升18%

- 农作物种植带北移趋势量化分析

中医药领域则依据节气开发出"三伏贴"等时间疗法,临床试验显示疗效提升23%。

五、文明对话中的认知范式

对比玛雅文明260天圣历与埃及尼罗河泛滥周期,二十四节气展现出独特认知逻辑:

• 阴阳平衡观:夏至阳极生阴,冬至阴极生阳

• 物候关联性:将星象、气候、生物行为整合观测

• 实用理性:农谚系统转化天文数据为生产指令

联合国教科文组织的评估报告指出,这种"整体性自然认知模式"为应对气候变化提供了历史参照系。

当我们在春分日竖起鸡蛋,在冬至夜煮着饺子,那些看似寻常的民俗背后,跃动着中华文明观察宇宙、理解生命的深邃智慧。从甲骨卜辞中的"日至"记录到空间站里的节气提醒,这套穿越三千年的自然密码,仍在为人类探寻天人合一的永恒命题提供着独特视角。在气候临界点日益迫近的今天,重新解码二十四节气蕴藏的系统思维,或许能为构建生态文明提供新的认知路径。