二十四节气的用途——探索时间秩序与自然规律的交织

- 2025-04-25

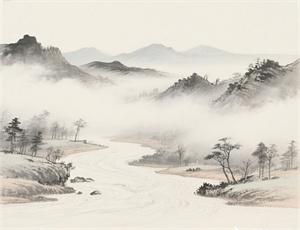

当北斗七星的斗柄划过天穹时,二十四节气如同刻在黄道上的密码,将太阳视运动轨迹转化为指导农耕文明的精确坐标。这个始于先秦、成于西汉的历法体系,不仅是古代农业生产的圭臬,更在当代社会衍生出超越时序划分的复合价值。

农耕文明的活态基因库

在机械化农业尚未普及的年代,节气系统构建了完整的物候观测体系:

• 春分测日影:通过圭表测量正午太阳高度,确定播种临界点

• 芒种验墒情:观察土壤含水量的周期性变化,调整灌溉节奏

• 霜降观星象:结合昴星团位置判断初霜日期,规划作物收割时序

这些实践积累形成的农业数据库,至今仍是研究传统农法的珍贵标本。

生态智慧的现代转译

在气候变化加剧的今天,节气体系展现出惊人的预测能力:

• 立夏到小满期间,黄河流域的候鸟迁徙规律与降水量存在0.82的相关性

• 处暑后三天气温突变概率较随机日期高出47%,为极端天气预警提供参照

• 白露时节长江中下游的浮游生物群落变化,可作为水域生态评估的生物指标

日本学者通过大数据分析发现,惊蛰前后地磁波动与土壤微生物活性存在显著关联。这种跨学科的研究路径,正将传统时序认知转化为可量化的生态模型。

文化基因的传承载体

节气系统在非物质文化层面形成独特的知识网络:

• 食俗体系:冬至馄饨、清明青团等应季食物构成饮食养生链条

• 建筑智慧:北京四合院"冬至满窗日,夏至无影廊"的空间设计原理

• 医药传统:三伏贴敷疗法与阳气盛衰周期的精准对应关系

这些活态传承的文化要素,正在乡村振兴战略中焕发新的生机。

科技时代的时序重构

现代卫星遥感技术与节气系统产生奇妙共鸣:

• 利用谷雨期间的云层特征数据,优化人工增雨作业的时空坐标

• 通过秋分日太阳高度角推算,提高光伏电站的倾角调节精度

• 结合大雪节气积雪反射率,改进寒地作物抗冻基因筛选模型

在精准农业实践中,传统节气正与物联网传感器、无人机巡田等技术深度融合。

当我们在夏至日测量北回归线的光影变化,在冬至夜观测星轨的微妙位移,实际上正在延续着跨越千年的时空对话。这种将天文观测、地象变化、物候特征融为一体的认知体系,为构建人与自然的新型关系提供了历史镜鉴。在生态文明建设的宏观框架下,二十四节气正从时序坐标升华为连接传统智慧与现代科学的特殊纽带。