春节属于24节气:农耕文明的时间密码与民俗传承及其历史演变研究

- 2025-04-25

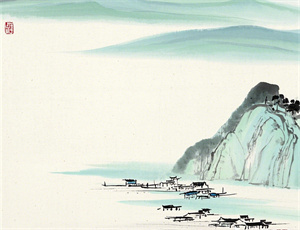

当立春的暖意悄然浸润大地,春节的钟声便在华夏大地上回响。这个被现代人视为年度盛典的传统节日,实则深植于中国二十四节气体系之中。从《夏小正》记载的岁首祭祀到汉代确立的正月制度,春节的诞生本质上是对"立春"节气的文化演绎。节气体系不仅构建了古人认知时空的坐标系,更将自然律动与人文活动编织成绵延数千年的文明图谱。在工业化时代重审春节与节气的关系,恰似打开了一部镌刻着农耕智慧的天文历法书。

一、时间坐标的文明基因

殷商时期的甲骨卜辞显示,先民通过观测"大火星"(心宿二)位置确定岁首。周代《月令》记载的"四立"节气(立春、立夏、立秋、立冬),构成了早期节气系统的骨架。值得关注的是:

- 太初历的历法革命:汉武帝时期落下闳将二十四节气纳入历法,确立"以节气定月份"的原则,使春节固定在立春前后

- 物候观测的精细化:七十二候体系将每个节气细分为三候,如立春"东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰",形成自然现象的微观观测链

- 阴阳合历的智慧:农历通过置闰月协调太阳年与朔望月偏差,确保节气与月份关系相对固定

二、仪式空间的节气表达

在山西陶寺遗址发现的古观象台,印证了四千年前先民通过建筑测量日出方位确定节气。这种时空认知具象化为春节民俗:

- 立春"打春牛"仪式,用桑木为骨、泥土塑身的春牛,鞭打破碎后民众争抢"牛土"祈丰年

- 江南地区"咬春"习俗,生食萝卜、春卷等时令食物,取"咬得草根断,百事皆可做"的寓意

- 闽南"送春"民俗,手艺人挨家挨户赠送印有春牛图的年历,称为"派春帖"

三、当代社会的节气重生

在江苏兴化千垛景区,油菜花海随节气次第绽放形成的"春色经济",折射出古老智慧的现代转型。更值得关注的是:

- 北京冬奥会开幕式以二十四节气倒计时,完成传统文化元素的国际化表达

- 浙江农林大学建立的"节气物候数据库",通过AI分析气候变化对农事的影响

- 香港天文台推出的"节气天气预测",将传统智慧融入现代气象服务

当数字时钟精确到纳秒的时代,春节与节气的深层联结提醒着我们:真正的文明传承不在于固守形式,而在于理解先民观察自然、顺应天时的智慧精髓。从仰韶文化彩陶上的星象图案,到现代农业的物联网监测系统,这种对自然节律的敬畏与遵循,始终是中华文明绵延不绝的底层密码。