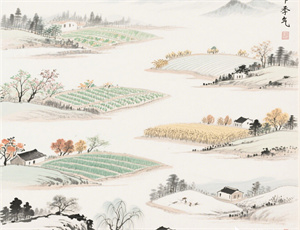

正月节气:农耕文明与岁时文化的时空纽带

- 2025-04-25

正月作为岁首之月,其节气体系承载着中国古代天文历法、农业生产与社会伦理的三重智慧。从立春到雨水的自然更迭,不仅构建了农耕文明的时序坐标,更在民俗仪式与哲学认知层面,展现了中华民族对天地运行规律的深刻把握。这种时空秩序的建立,使得正月节气超越了简单的气候划分,成为连接自然法则与社会规范的文化符号。

天文历法中的正月定位

正月在夏历中的特殊地位,源自先民对太阳周年视运动的精准观测。《史记·历书》记载的"四时八位"体系,将立春作为岁首节气,标志着太阳黄经达315°时的阴阳转换。这种以寅月为岁首的置闰法则,使得节气系统与朔望月周期形成动态平衡,创造了独特的阴阳合历体系。

古代天文学家通过圭表测影确定冬至点,并以此推算二十四节气。正月包含的立春与雨水两个节气,分别对应太阳到达黄经315°和330°的时空节点。这种精确到15°黄经间隔的划分方法,体现了中国古代以二十八宿为参照的天文观测精度。

农事周期与生态智慧

正月节气对农业生产的指导作用,在《齐民要术》中有着系统记载: - 立春"东风解冻"指示土壤墒情变化 - 雨水"草木萌动"标志生物物候转折 - 农谚"七九河开"对应黄河流域耕作时序 这些经验凝结成"三候"物候观测体系,构建了因地制宜的耕作规范。

在江南地区,正月节气与水稻种植周期深度绑定。苏州地区"春打六九头,耕牛遍地走"的农谚,精确对应立春后六九时节的犁田作业。这种将节气与积温相结合的农事安排,展现了古代劳动人民的生态适应智慧。

礼俗仪式中的时空符号

正月节气在民俗实践中形成特有的文化编码体系。北京地区立春"打春牛"仪式,通过泥土塑牛鞭打动作,象征性地完成从冬藏到春耕的时空转换。这种仪式包含三重象征: 1. 牛形对应地支丑位的生肖属性 2. 五色土体现五行相生原理 3. 鞭打次数暗合二十四节气数

雨水节气中的"占稻色"习俗,则将气候预测与农业生产相结合。福建客家人通过爆炒糯米的膨胀程度,预判当年稻谷收成。这种将物候现象转化为占卜仪式的行为,实质是古代气象观测经验的民俗化表达。

哲学认知的具象呈现

《周易》"观乎天文以察时变"的思想,在正月节气体系中得到充分实践。阴阳五行学说通过节气转换具象化,立春时节的"阳和起蛰",对应《月令七十二候集解》中"立,建始也;春气始至"的阴阳平衡状态。这种认知模式影响了中医养生理论,形成"春夏养阳"的时令调养原则。

在建筑领域,节气智慧融入人居环境设计。徽州民居的"四水归堂"布局,其天井尺寸严格对应立春日影长度,既保证冬季采光又调节夏季通风。这种将节气知识转化为空间营造技艺的做法,体现了传统文化"天人合一"的实践哲学。

当代价值与传承挑战

现代农业技术虽已突破节气束缚,但正月节气揭示的物候规律仍具科学价值。气象数据显示,近三十年立春物候期平均提前3.6天,这为研究气候变化提供了历史参照系。非遗保护中的节气文化传承,需要构建"活态化"的实践体系,例如将传统农谚转化为数字农业模型参数。

在城市化进程中,节气文化的空间载体面临重构挑战。上海社区开展的"阳台节气种植"项目,通过都市农业形式延续节气时序认知。这种创新实践表明,传统文化符号可通过功能转化获得新的生命力。

正月节气体系作为中华文明的时间密码,其深层价值在于构建了自然时序与人文秩序的共生模式。从甲骨卜辞中的"日至"记录,到现代农业的物联网传感器,这种对自然节律的把握始终是人类生存智慧的基石。在气候变迁与文化转型的双重背景下,重新解码节气文化的现代价值,将成为传统智慧创造性转化的重要课题。