九九后节气:自然律动与现代文明的深层对话

- 2025-04-25

在全球化与科技浪潮的裹挟下,中国传统的二十四节气正经历着前所未有的嬗变。自1999年跨世纪节点以来,气候模式的改变、生产方式的革新与人文观念的进化,共同塑造出"九九后节气"这一独特现象。这种现象不仅体现在气候数据的异常波动中,更深层地映射着人类文明与自然关系的重构。当现代农业机械打破"春种秋收"的固有节奏,当城市热岛效应模糊了"霜降""小雪"的物候特征,节气文化正在经历着充满张力的现代性转化。

一、气候变迁下的节气重构

1.1 温度曲线的世纪变异

- 气象数据显示:2000-2020年间,立春节气平均温度较上世纪提升1.8℃

- 霜降日期整体后移,北方地区平均每十年推迟2.3天

- 极端天气事件频率与节气节点产生新的关联模式

1.2 物候观测的颠覆性发现

- 北京玉兰始花期较《月令七十二候》记载提前17天

- 长江中下游"蛙始鸣"现象呈现空间异质性分布

- 候鸟迁徙路线与二十四节气对应关系发生断裂

二、生产体系中的节气嬗变

2.1 农业技术的双重效应

- 设施农业使"反季节种植"突破节气限制

- 精准气象预报系统重构"靠天吃饭"的传统认知

- 转基因作物改变"春华秋实"的生理周期

2.2 节气经济的现代转型

- 冷链物流技术重塑"不时不食"的饮食传统

- 碳足迹监测倒逼节气相关的生产时序调整

三、文化记忆的传承困境

3.1 代际认知的断裂与弥合

- 00后群体中能完整背诵二十四节气者不足12%

- 短视频平台催生节气知识的碎片化传播

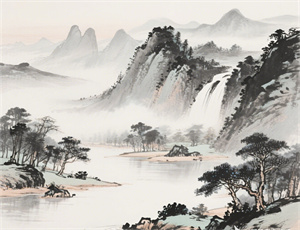

3.2 节气美学的当代表达

- 故宫"紫禁城的节气"数字展览吸引百万观众

- 当代艺术家重构"二十四节气"视觉符号系统

- 建筑设计中融入节气智慧的新生态理念

四、科技文明与自然律动的和解之道

4.1 智能监测系统的革新

- 北斗卫星实现农作物生长周期毫米级监测

- 物联网传感器建立微观物候数据库

- AI模型预测节气变迁对生态链的级联影响

4.2 可持续发展的时间维度

- 光伏农业创造"节气-能源"协同新模式

- 海绵城市设计借鉴雨水节气的传统智慧

- 碳中和技术路线图纳入节气周期变量

在珠江三角洲的智能温室里,传感器正实时监测着作物的光合效率;在黄土高原的沟壑间,数字孪生技术模拟着千年前的耕作时序;在沿海都市的规划蓝图中,先民的节气智慧正转化为应对气候危机的创新方案。这种传统时序体系与现代科技文明的深度对话,既非简单的文化复归,也不是彻底的技术主宰,而是正在孕育着生态文明的新范式。当量子计算机开始解析节气变迁的混沌模型,当基因编辑技术试图重构作物的物候响应,人类正在书写着节气文化的新篇章——这既是与古老智慧的隔空对话,更是面向未来的生存智慧重构。