二十四节气哪六个重要——探寻传统文化中的核心时间坐标

- 2025-04-25

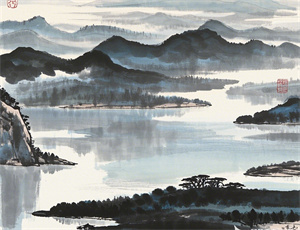

在中华文明五千年的发展历程中,二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,不仅构建了独特的自然观测体系,更深刻影响着中国人的生活方式与文化基因。其中立春、夏至、秋分、冬至、清明、谷雨六个节气,因其在农事指导、阴阳平衡、民俗传统中的特殊地位,构成了节气体系的核心支柱。这些关键节点不仅对应着太阳黄经的重要位置,更承载着古代天文学观测的精准数据,在当代气候变化研究中仍具有重要参考价值。

一、四时之始:立春的文化象征

作为二十四节气之首,立春标志着阳气初生、万物复苏的起点。古代官方会在立春日举行隆重的迎春仪式,地方官员鞭打春牛、百姓争抢牛土的传统延续至今。现代气象数据显示,立春前后全国平均气温上升幅度达3-5℃,这种温度变化规律与汉代《淮南子》记载的"东风解冻"现象高度吻合。

立春三候的生态意义:

- 初候东风解冻:地表冻土层开始消融

- 次候蛰虫始振:土壤温度升至5℃以上

- 末候鱼陟负冰:水域生态系统重启

二、阴阳转折:二分二至的时空密码

夏至与冬至、春分与秋分构成的"二分二至",是节气体系中最重要的天文节点。根据紫金山天文台测算,夏至日北回归线正午太阳高度角达90°,而冬至日则出现全年最短日照。这四个节气精确对应着:

- 太阳直射点的南北回归运动

- 地球公转轨道的四个关键位置

- 昼夜长短变化的转折临界点

三、农事枢纽:清明与谷雨的双重价值

清明既是节气又是传统节日,这种双重属性使其成为文化传承的特殊载体。农业气象研究表明,清明前后10日的平均降水量达到45毫米,恰逢北方冬小麦拔节期和南方早稻插秧季。而谷雨时节的"雨生百谷"现象,对应着东亚季风推进至北纬28°的关键气候线。

| 节气 | 农事活动 | 气候特征 |

|---|---|---|

| 清明 | 春耕整地 | 气温稳定在15℃以上 |

| 谷雨 | 播种移苗 | 降水概率超过60% |

四、节气体系的现代延伸

在城市化进程加速的今天,核心节气正在衍生新的时代内涵。夏至日的"地球熄灯一小时"环保行动,冬至的"数九"健康养生文化,清明节的生态殡葬改革,都在传统智慧中注入现代文明要素。气候学家发现,近三十年节气物候现象平均提前1.5天,这种变化为全球气候研究提供了重要参数。

当我们在春分日观察立柱投影,在冬至夜测量日影长度,实际上正在重复着三千年前周朝太史令的工作。这种跨越时空的文明对话,正是二十四节气能够列入人类非物质文化遗产的根本所在。从甲骨文的星象记录到卫星遥感的气象监测,中华民族始终保持着对自然规律的敬畏与探索。