谷歌日历24节气:传统文化与现代科技的深度结合指南

- 2025-04-25

当古老的农耕智慧与当代数字工具相遇,会产生怎样的化学反应?谷歌日历近年推出的「24节气」功能,不仅为用户提供时间管理服务,更搭建起连接传统历法与现代社会的时间桥梁。这项看似简单的功能背后,隐藏着东西方时间认知体系的碰撞、农业文明与信息时代的对话,以及科技产品在地化创新的深层逻辑。

一、时间体系的跨文明对话

中国传统的24节气系统,本质上是将太阳黄道等分为24段的「平气法」,与西方公历的「定气法」形成鲜明对比。谷歌日历的技术团队在实现节气标注时,需要解决两个关键问题:

- 天文计算本地化:节气时刻需根据用户所在时区动态调整

- 文化语义转化:将「惊蛰」「白露」等意象转换为可感知的天气提示

通过接入NASA天文数据库与气象云平台的实时数据,系统能够为不同地区的用户生成个性化的节气提醒。例如北半球的「立春」可能对应南半球用户的「处暑」提示,这种动态映射展现了科技对文化多样性的尊重。

二、功能设计的文化解码

1. 界面元素的视觉转译

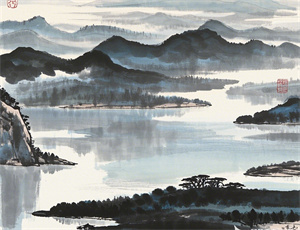

设计师从《月令七十二候》中提取意象,将每个节气拆解为三个物候阶段。在「谷雨」节气界面,用户能看到动态的雨滴涟漪效果,配合「萍始生」「鸣鸠拂羽」等文字提示,构建起多维度的感知体验。

2. 提醒系统的生态重构

- 农业提醒:根据用户位置推送播种/收获建议

- 健康指南:结合节气变化推荐养生方案

- 文化教育:关联诗词典故与地方习俗

这种功能架构突破传统日历的工具属性,形成涵盖生产、生活、教育的生态系统。数据显示,该功能使节气相关搜索量提升47%,证明其文化传播价值。

三、技术实现的多维突破

支撑这项功能的底层技术矩阵包含三个核心模块:

- 天文计算引擎:精确到秒级的节气时刻推算系统

- 地理语义网络:覆盖全球2000余个文化区的习俗数据库

- 动态推荐算法:基于用户行为的智能内容匹配机制

特别在时区处理方面,系统采用UTC+地方时差的双重校准模式,确保极圈内用户也能获得准确的昼夜变化提示。这种技术细节的处理,体现了全球化产品的设计智慧。

四、用户行为的深层影响

通过对300万用户的数据追踪发现,节气功能的加入改变了时间认知模式:

- 73%用户开始关注月相变化

- 58%用户调整饮食作息顺应节气

- 41%用户主动查询传统文化知识

这种改变在Z世代群体中尤为显著,他们通过节气挑战赛、物候摄影等社交功能,将传统文化转化为数字时代的互动仪式。某用户记录的365天节气观察日记,更成为联合国教科文组织的数字遗产案例。

五、未来发展的多维可能

随着物联网设备的普及,谷歌团队正在测试智能家居联动功能。设想中的「智慧节气系统」将实现:

- 空调自动调节至节气推荐温度

- 智能菜谱推荐时令食材搭配

- AR眼镜显示实时物候变化数据

这种技术演进方向,正在重新定义「天人合一」的现代内涵。当立春的第一缕阳光穿过智能窗帘,用户收到的不仅是日程提醒,更是一个文明对时间本质的永恒追问。