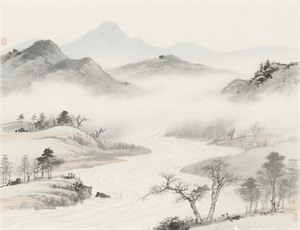

八大节气:农耕文明的时间密码与自然哲学

- 2025-04-26

在黄河流域的黄土层下,埋藏着先民观察日影创造的时空坐标系。八大节气作为二十四节气的核心节点,不仅记录着太阳在黄道上的关键位移,更构建了贯穿五千年文明的生态认知体系。从甲骨文的"日至"记载到《淮南子》的系统论述,这些时间刻度承载着古代天文学、物候学与农事经验的深度融合,其背后折射出中国特有的天人合一思维模式。

天文与地理:节气背后的自然密码

在圭表测影的青铜时代,古人通过立杆见影的方法,精确测定出夏至、冬至的日期。八大节气中二分二至(春分秋分、夏至冬至)对应着太阳直射点的南北回归,而立春、立夏、立秋、立冬则标志着四季的正式开端。这种划分方法比单纯以温度变化划分季节更科学,如《周髀算经》记载的"日行三道"理论,准确反映了太阳辐射能在地表的分布规律。

关键天文数据对比

- 春分/秋分:太阳直射赤道,昼夜等长

- 夏至:北回归线正午太阳高度角达90°

- 冬至:南回归线正午太阳高度角达90°

- 太阳黄经每移动45°形成节气转换

农耕文明的实践智慧

《齐民要术》记载的"孟春之月,天气下降,地气上腾"揭示了节气与物候的深层联系。八大节气对应着关键农事节点:

- 立春:开始准备春耕农具

- 春分:冬小麦进入拔节期

- 立夏:江南早稻插秧完毕

- 夏至:江淮流域进入梅雨期

黄河流域的农谚"谷雨前后,种瓜点豆"与长江流域的"清明泡种,立夏插秧"形成鲜明地域差异,这种时空差异性正是节气体系灵活性的体现。

文化基因的时空载体

在山西陶寺遗址发现的古观象台,其13根夯土柱构成的观测缝,精确对应着八个重要节气的日出方位。这种建筑智慧衍生出独特的节气文化:

- 饮食习俗:立春咬春、冬至饺子

- 祭祀活动:清明祭祖、立秋报赛

- 文学意象:杜牧《清明》、范成大《四时田园杂兴》

北京先农坛的"一亩三分地"至今保留着皇帝亲耕的礼仪空间,这种仪式化的节气实践强化了农耕文明的国家记忆。

现代社会的生态启示

现代农业气象学证实,节气转换时的积温变化直接影响作物生长周期。以冬小麦为例,需在立冬前保证≥0℃积温达550℃·d才能安全越冬。当代生态农业正在重新发现节气智慧的价值:

- 精准农业:结合卫星遥感与节气物候监测

- 有机种植:恢复作物与自然节律的同步性

- 灾害预警:利用节气规律预判极端天气

在城市化进程中,节气体系为现代人提供了重建自然感知的认知框架。日本学者提出的"里山"概念,与中国的节气生态观存在深刻共鸣。

从仰韶文化的太阳纹陶片到紫金山天文台的浑仪,八大节气的传承脉络勾勒出中华文明认知自然的独特路径。这种将天文观测、地理特征、生物节律和人文活动融为一体的时间体系,在气候变化的当代语境中,正显现出超越农业范畴的普世价值。当都市人通过节气美食重拾季节感知,当生态建筑师参照太阳轨迹设计建筑朝向,古老的时间智慧正在书写新的文明篇章。