二十四节气指北方:农耕文明的时空密码与生态智慧

- 2025-04-26

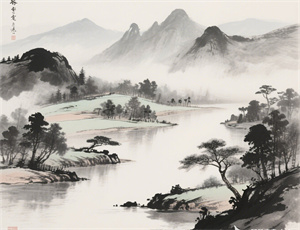

当北斗七星的斗柄在苍穹划出特定弧度,当中原大地的物候发生细微变化,二十四节气以精准的时间刻度,将黄河流域的自然律动转化为指导农业生产的永恒坐标。这套肇始于先秦、完善于汉代的历法体系,不仅承载着北方农耕文明的核心智慧,更在千年传承中演变为解读人与自然关系的文化符号。从燕山脚下的春耕仪式到关中平原的秋收庆典,节气文化始终在北方大地上书写着天人合一的生存哲学。

一、天文观测与地域特征的双重烙印

- 黄河流域坐标系:节气划分以太阳在黄道的位置为基准,其物候描述精确对应北纬35度左右的自然特征。惊蛰时土壤解冻深度、霜降时初霜出现时间,都与中原气候高度契合

- 星象物候观测体系:古代天文学家通过圭表测影确定冬至夏至,结合二十八宿观测建立时空模型,形成兼顾天文周期与地表物候的双重校验机制

- 地域文化差异性:对比岭南地区的"小雪不见雪",北方节气具有鲜明的季节标识功能,每个节气都对应具体的农事节点和气候阈值

二、农事实践的精准调控系统

- 播种时序控制:"清明前后,种瓜点豆"的农谚,实质是依据地温回升规律确定的耕作红线,确保种子在5厘米土层达到10℃时萌发

- 灾害预警机制:通过"三伏""数九"等衍生节气,建立极端气候应对策略。北方农民依据"冷在三九,热在中伏"调整劳作强度

- 作物生长模型:冬小麦"白露早,寒露迟,秋分种麦正当时"的栽培规律,精确匹配黄河流域光热资源分布曲线

三、文化符号的层累建构

- 节气饮食体系:立春咬春、冬至饺子的食俗,本质上是对应节气物候的营养补充方案,如利用萝卜的辛温特性抵御春寒

- 民俗仪式空间:从社日祭祀到立秋迎秋,节气为北方乡村社会提供周期性的集体记忆载体,维系着农耕社区的文化认同

- 文学意象沉淀:唐诗宋词中的"清明雨上""蒹葭苍苍白露为霜",将自然时序转化为永恒的美学范式

四、现代性转换中的生态启示

- 气候变化的参照系:近三十年物候观测显示,北方春季节气平均提前5-8天,为研究全球变暖提供本土化数据样本

- 可持续农业新解:传统"谷雨断霜"的播种经验,结合现代积温计算模型,正在重构精准农业的决策系统

- 城市生态调节:北京颐和园基于二十四节气调整水体养护方案,证明传统智慧在现代生态治理中的现实价值