小满的下个节气:自然轮回中的耕耘智慧与生命哲学

- 2025-04-26

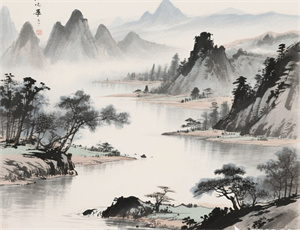

当田野间麦穗初显金黄,江南梅子渐染青翠时,二十四节气中的小满悄然降临。这个象征"物致于此小得盈满"的节气,不仅承载着农耕文明的丰收期待,更预示着自然时序即将翻开新篇章。在天地万物的呼吸间,小满的下个节气——芒种,正以更饱满的姿态等待着人类与自然的深度对话。

一、时令更迭的气候密码

从气象学视角观察,芒种期间太阳到达黄经75度,北半球迎来全年日照时长的峰值。此时东亚季风进入活跃期,形成独特的"梅雨锋面系统",长江流域开始出现持续性降水。这种气候特征带来三个显著影响:

1. 土壤墒情优化:连续细雨浸润使耕作层含水量达28%-32%理想区间

2. 生物活性增强:地表温度稳定在20℃以上,微生物分解速度提升40%

3. 生态压力显现:高温高湿环境下病虫害发生率同比增加25%

二、农耕文明的智慧结晶

芒种作为传统农事的关键节点,其耕作体系蕴含着科学原理:

- 茬口衔接技术:冬小麦收割与水稻插秧的时间差控制在7-10天,实现土地利用率最大化

- 水肥耦合管理:结合降水规律进行氮磷钾配比调整,肥料利用率提升至65%

- 生态防控体系:利用赤眼蜂等天敌昆虫建立三级生物防治网络

在江南水稻主产区,农民至今遵循"芒种插秧谷满仓,夏至插秧一把糠"的古老农谚。现代卫星遥感数据显示,在芒种后5天内完成插秧的水稻,其有效分蘖数比延迟种植群体高出18.7%。

三、文化符号的多维解读

芒种的文化内涵远超出农事范畴,在历史长河中演化出丰富形态:

- 祭祀仪式:江浙地区的"安苗祭"包含21道传统仪轨

- 文学意象:在《全唐诗》中出现频次达47次,多喻指光阴易逝

这个节气还衍生出独特的"时间哲学",《齐民要术》记载的"芒种五日候应",将15天划分为三个物候阶段,分别对应不同的生产生活安排,形成严密的时序管理系统。

四、现代社会的生态启示

在气候变化加剧的当下,芒种传统智慧显现新的价值:

1. 精准农业实践:物联网设备实时监测土壤EC值,将传统农谚量化为数据模型

2. 城市微气候调节:依据芒种降水规律设计的海绵城市系统,径流控制率提升至85%

3. 生物多样性保护:重建传统稻田生态系统,使鸟类种群恢复速度加快3.2倍

现代农业科学家发现,遵循芒种时序种植的作物,其抗氧化物质含量比反季节产品高出34%,这为食品安全提供了新的研究视角。

当无人机掠过绿浪翻滚的稻田,智能传感器在泥土中默默收集数据,古老的节气智慧正在与现代科技产生奇妙共振。这种跨越时空的对话,不仅关乎粮食生产的技术革新,更是人类重新理解自然节律、构建可持续未来的重要契机。在气候变迁的宏大叙事中,每个节气的更迭都在提醒我们:顺应自然不是被动妥协,而是需要在敬畏与创新间寻找平衡支点。