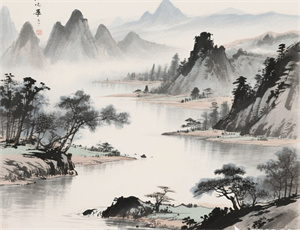

古诗立秋的节气:立秋古诗鉴赏与文化传承中的自然哲思

- 2025-04-26

立秋作为二十四节气中的第十三个节气,自古便是文人墨客寄托情感的重要载体。从《月令七十二候集解》中"凉风至,白露降,寒蝉鸣"的物候记载,到杜甫"云天收夏色,木叶动秋声"的意境营造,这个节气在古诗中呈现出独特的审美维度与文化意蕴。本文通过梳理古诗中立秋意象的演变轨迹,剖析其背后蕴含的农耕文明智慧,并探索节气文化在当代的价值重构。

一、古诗中立秋意象的多维表达

历代诗人以立秋为切入点,构建出三种典型创作范式:

- 物候时序的精准捕捉:宋代刘翰"乳鸦啼散玉屏空,一枕新凉一扇风"以视听通感勾勒初秋特征

- 生命哲理的深刻隐喻:白居易"独行独语曲江头,早凉天气似新秋"将节气更替与人生际遇相勾连

- 家国情怀的含蓄寄托:李白"长风万里送秋雁,对此可以酣高楼"借秋景抒发政治抱负

二、古代立秋民俗的文化密码

1. 迎秋仪式的礼制内涵

《礼记·月令》记载周天子"立秋之日,迎秋于西郊"的祭礼,通过白色祭服、九节箫笙、太牢祭品等符号系统,构建起天人感应的宇宙观。这种"顺时而为"的思想深刻影响着古代农事安排与政治决策。

2. 民间习俗的生态智慧

- 江南地区"啃秋"食俗:西瓜清热与秋燥养生相呼应

- 北方"贴秋膘"传统:蛋白质储备应对冬季能量消耗

- 岭南"晒秋"农事:利用秋阳完成谷物脱水保存

三、立秋节气的自然哲学体系

从《淮南子》"阴阳交接,万物始肃"的论述,到张衡《西京赋》"孟秋黄昏,斗柄指申"的天文观测,古人建立起完整的立秋认知框架:

- 三候循环:凉风至(初候)-白露降(次候)-寒蝉鸣(末候)

- 气候特征:昼夜温差扩大形成"秋老虎"现象

- 农事节点:"立秋十八晌,寸草结籽粮"的耕作规律

四、立秋文化的现代性转化

在城市化进程加速的今天,古诗中的立秋意象衍生出新的诠释维度:

- 节气美食创新:秋梨膏与古法炮制技艺的产业化

- 生态文学创作:贾平凹《天气》对传统物候书写的突破

- 城市微气候研究:热岛效应下的节气物候变异观测

五、跨文化视野中的秋日哲思

比较雪莱《西风颂》"秋之呼吸"的狂暴美学与王维"空山新雨后"的静谧意境,可见不同文明对秋季认知的差异:

- 西方文学侧重季节引发的生命终结思考

- 东方诗词强调四时轮回中的平衡之道

- 印度《梨俱吠陀》秋颂诗体现的丰收感恩主题

当现代人重读杜甫"露从今夜白,月是故乡明"的诗句,不仅能触摸到传统文化的温度,更能引发对生态环境、生命节奏的深层思考。这种跨越千年的文化对话,正是节气智慧永续传承的价值所在。