二十节气歌24节气歌:农耕文明的时间密码与自然律动

- 2025-04-26

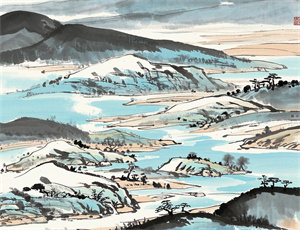

在华夏大地的晨昏线间,二十四节气如同精准的刻度尺,丈量着太阳运行轨迹与地球生命的共振频率。这套传承两千余年的历法体系,不仅蕴含着先民观测天象的智慧结晶,更构建起人类与自然对话的独特语言系统。从黄河流域的粟作区到江南水乡的稻作带,节气歌以诗性韵律承载着物候变迁、农事节律与人文信仰的三重维度,成为中华文明最具标识性的文化基因。

一、天文观测与农耕实践的耦合体系

二十四节气本质上是太阳历在地球表面的投影系统:

- 黄道坐标系分割法:将太阳周年视运动轨迹均分为24等份,每个节气间隔15.2°

- 圭表测影技术:通过测量正午日影长度确定冬至、夏至等关键节点

- 物候校正机制:结合特定动植物活动现象修正纯天文计算结果

二、节气歌谣的文本流变与地域分化

民间流传的节气歌存在显著地域差异:

- 华北版本强调小麦种植周期,如"清明高粱谷雨谷"

- 江南版本侧重水稻栽培时序,如"小满赶天,芒种赶刻"

- 西南山歌融入少数民族物候认知,如"白露打核桃,霜降摘油茶"

三、现代科技语境下的节气价值重构

在气候变暖与设施农业背景下,传统节气面临时空适用性挑战:

| 挑战维度 | 具体表现 | 应对策略 |

|---|---|---|

| 物候偏移 | 北京玉兰始花期较20世纪提前11天 | 建立动态物候数据库 |

| 耕作制度 | 东北水稻种植北界北移300公里 | 开发气候适应性品种 |

| 文化传承 | 城市青年节气认知度下降至37% | 数字化节气教育平台 |

四、节气文化的全球传播与范式输出

2016年联合国教科文组织将二十四节气列入人类非物质文化遗产,标志着:

- 东亚汉字文化圈形成共同节气文化区

- 欧美有机农业引入节气种植理念

- 非洲国家借鉴旱雨季划分经验

当北斗七星斗柄指向寅位时,新的节气轮回即将开启。从甲骨文的"四方风"记载到空间站里的节气播报,中国人始终保持着对自然节律的敏锐感知。这种跨越时空的文化连续性,既是民族生存智慧的生动体现,更是构建人与自然生命共同体的重要纽带。