与寒露节气有关的诗句:古人笔下的秋意密码

- 2025-04-26

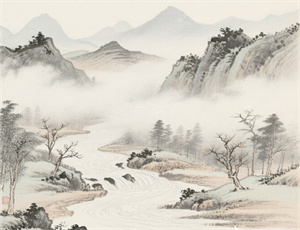

寒露时节,天地间凝结的不仅是晨间霜华,更承载着文人墨客对光阴流转的敏锐感知。从《诗经》"蒹葭苍苍,白露为霜"的朦胧意象,到李商隐"秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声"的萧瑟美学,二十四节气中的寒露始终是古典诗词创作的重要母题。这个兼具物候特征与哲学意蕴的时间节点,在千年文脉中构建出独特的审美体系。

一、寒露诗韵的时代嬗变

先秦至魏晋时期,寒露多与农事活动紧密相连。陶渊明《归园田居》中"晨兴理荒秽,带月荷锄归"的劳作场景,折射出寒露前后抢收晚稻、播种冬麦的农耕智慧。这种务实笔触在唐代发生转变,杜甫《月夜忆舍弟》"露从今夜白,月是故乡明"将节气特征升华为家国情怀的载体,开创了寒露意象的人格化表达路径。

二、典型意象的深层解码

- 鸿雁南翔:白居易"戍鼓断人行,秋边一雁声"通过候鸟迁徙暗喻人生际遇

- 菊黄枫赤:杜牧"尘世难逢开口笑,菊花须插满头归"赋予植物时序标记功能

- 寒砧暮鼓:李贺"吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔"营造出视听通感的秋夜图景

三、时空交错的意境建构

宋代词人尤其擅长将寒露元素嵌入多维时空。苏轼《卜算子》"缺月挂疏桐,漏断人初静"通过星月位置与更漏声响,构建出立体的节气感知系统。这种创作手法在姜夔《扬州慢》"二十四桥仍在,波心荡,冷月无声"中达到顶峰,使自然节气成为历史兴亡的见证者。

四、文化基因的现代表达

当代诗人继承并发扬了寒露书写的传统维度,余光中《冷雨》"连思想也都是潮润润的"将节气湿度转化为心理体验。值得注意的是,寒露诗词正在突破抒情范畴,某些生态文学作品开始探讨"气肃而凝"的自然规律与气候变迁的关系,赋予古老节气新的阐释空间。

从《月令七十二候集解》记载的"九月节,露气寒冷,将凝结也",到现代人手机里的节气提醒,寒露始终是中华文明观测宇宙、理解生命的重要刻度。那些镌刻在诗句中的秋声秋色,既是先民留给后世的时光备忘录,更是跨越千年的文化对话媒介。