现在在什么节气——气候变化与自然规律的双向印证

- 2025-04-26

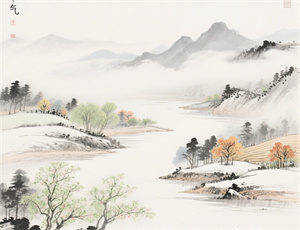

当人们翻开日历时,总会被"立春""夏至""霜降"等充满诗意的节气名吸引。这些承载着华夏文明智慧的时间刻度,不仅精准标记着地球公转轨迹,更深层映射着自然系统与人类活动的复杂关联。在工业文明与数字技术交织的今天,节气体系依然展现着强大的生命力:气象卫星监测的全球云图与《月令七十二候》记载的物候现象高度契合,现代农业机械的播种周期仍需参考《齐民要术》中的农时规范。这种跨越千年的时空对话,揭示着人与自然永恒不变的共生法则。

节气系统的科学内核与观测依据

二十四节气本质是地球黄道面的二十四等分点,每个节气对应太阳到达黄经15°的整数倍位置。这种天文定位方式确保其与太阳辐射强度的变化曲线完全同步:

核心观测维度包含:

- 圭表测影:通过测量正午日影长度确定冬至、夏至等关键节点

- 北斗指向:古代"斗转星移"观测体系与当代天文学计算的误差小于0.5天

- 物候验证:家燕迁徙、桃花初绽等87种生物活动指标构成动态校验系统

现代气候框架下的节气嬗变

全球变暖正在重塑传统的节气特征。气象数据显示,近30年节气日均温呈现显著变化:

典型例证:

- 惊蛰(3月5日)全国平均温度升高2.3℃,土壤解冻线北移380公里

- 处暑(8月23日)长江流域持续高温天数增加4.7天

- 霜降(10月23日)初霜日期平均推迟11天,影响农作物抗寒锻炼

节气智慧在当代的转化应用

现代农业科技并未抛弃节气体系,而是通过数据建模实现传统经验的量化升级:

- 卫星遥感结合惊蛰地温数据,构建作物播种动态决策模型

- 智能温室利用冬至光照参数,优化补光系统能耗曲线

- 物流网络参考小寒大雪预报,建立生鲜产品弹性储备机制

文化基因的延续与创新表达

在非物质文化遗产保护领域,节气文化正以多元形态焕发新生。苏州立夏秤人习俗衍生出社区健康监测项目,清明青团制作技艺催生标准化食品生产线,秋分祭月仪式与天文科普活动形成有机融合。这种文化因子的创造性转化,使古老的时间体系持续参与现代文明建构。

当我们凝视智能终端上跳动的节气提醒,实质是在触碰文明演进的深层密码。从殷商甲骨文的"日至"记录到空间站的节气观测实验,人类始终在寻找把握自然节律的更优解。这种探索不会终结于某个技术奇点,而是随着文明进程持续展开的生命对话。