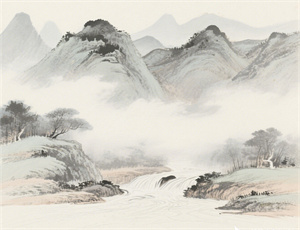

立秋节气简单介绍——暑去凉来万物始肃的转折点

- 2025-04-26

立秋是二十四节气中第十三个节气,标志着夏秋之交的临界点。每年公历8月7-9日当太阳到达黄经135°时,天地间开始显露出"一叶落而知秋"的微妙变化。这个节气不仅承载着古代农耕文明对自然规律的深刻认知,更蕴含着"阴阳消长"的哲学智慧。从气象学到物候学,从传统习俗到现代养生,立秋作为季节转换的"信号灯",始终牵动着人们的生活节奏与生存智慧。

一、天文历法与气候特征

立秋的天文意义体现在地球公转轨道的特定节点:

黄经135°对应点的确立,源自古代天文学家通过圭表测影技术对太阳运行轨迹的精密观测。这个时间节点虽被现代气象学证实并不等同于气候学意义的入秋,但确实预示着太阳辐射角度开始南移,北半球接收的热量逐渐减少。

1.1 三候现象的演变

- 初候凉风至:实际气温滞后性导致多数地区仍处"秋后一伏"

- 二候白露降:昼夜温差加大促使晨间水汽凝结

- 三候寒蝉鸣:昆虫感知气候变化调整生命节律

二、传统习俗的生态智慧

2.1 农事活动的时空布局

古代农谚"立秋晴一日,农夫不用力"揭示着降水规律对秋收的影响。各地形成的差异化农事传统,实质是劳动人民对区域气候特征的精准把握:

- 华北地区:抢种荞麦等短周期作物

- 江南地区:加强稻田水肥管理

- 西北地区:启动秋菜播种工程

2.2 饮食养生的科学依据

"贴秋膘"习俗源于应对夏冬能量消耗差的营养储备机制。现代营养学证实,此时增加优质蛋白与复合碳水化合物摄入,可有效提升人体抗寒能力。各地特色食俗形成鲜明对比:

- 北京:爆烤涮肉补充动物蛋白

- 岭南:冬瓜薏米汤祛除暑湿

- 江浙:龙眼糯米粥滋阴润燥

三、现代生活的节气映射

在城市化进程加速的今天,立秋对当代人仍产生着多维影响:

- 健康管理层面:昼夜温差超过8℃时需防范呼吸系统疾病

- 商业经济领域:秋装上市时间较气象入秋提前20-30天

- 生态环境方面:城市热岛效应使物候现象延迟5-7天

3.1 气候异常的应对策略

近十年数据显示,全球78%地区立秋后仍持续高温。这要求现代农业生产采用:

- 耐高温作物品种选育

- 智能灌溉系统精准调控

- 病虫害预警模型升级

四、文化符号的当代表达

立秋诗词中的"梧叶惊秋"意象,在当代衍生出新的文化形态:

- 数字艺术:动态节气可视化设计

- 文创产品:结合AR技术的时令礼盒

- 影视创作:节气主题纪录片叙事

当城市霓虹与乡野星空共同见证季节更替,立秋已超越单纯的历法标记,成为连接传统智慧与现代文明的时空纽带。从甲骨卜辞中的"秋"字象形,到气象卫星云图上的锋面移动,人类对自然节律的认知始终在实证与感悟之间寻找平衡。这种跨越千年的对话,正是中华文明"天人合一"理念的生动写照。