二十四节气的起源与演变历程

- 2025-04-26

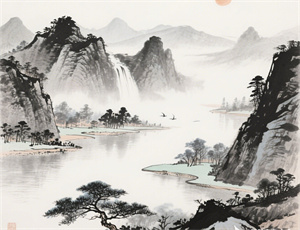

作为中华民族独有的时间认知体系,二十四节气承载着古代农耕文明与天文观测的智慧结晶。从黄河流域先民对太阳轨迹的精准把握,到贯穿千年的历法革新,这套划分季节的气候坐标既折射出东方哲学"天人合一"的核心思想,更在当代社会持续发挥着指导生产生活的独特价值。

农耕文明催生的时间密码

在甲骨文记载的殷商时期,先民已掌握"二分二至"的观测方法。通过立表测影记录日影长度变化,夏至日影最短、冬至日影最长的规律被刻录在陶器与龟甲之上。周代《诗经》中"七月流火"的农事记载,印证着物候观测与农时安排已形成系统关联。

天文历法的三次重大突破

- 春秋时期:确立"四立"节气(立春、立夏、立秋、立冬)

- 西汉《太初历》:首次完整记载二十四节气名称

- 南北朝时期:张子信发现太阳视运动不均匀现象

科学体系的确立过程

公元前104年,邓平、落下闳制定《太初历》时,将黄道划分为24等份,每15°设立一个节气。这种"平气法"虽未考虑地球公转速度变化,但已构建起完整的节气框架。唐代僧一行通过大规模天文测量,在《大衍历》中引入"定气法",使节气计算更贴合实际太阳位置。

节气划分的三维标准

- 天文维度:太阳到达黄经315°为立春起点

- 气候维度:黄河流域物候特征的周期性变化

- 农事维度:播种、耕耘、收获的最佳时令

文化基因的现代传承

2016年列入联合国非遗名录的二十四节气,在当代展现出新的生命力。气象学家发现,节气交接时刻的气压系统重组与大气环流存在显著相关性。现代农业虽突破自然时序限制,但山东寿光的蔬菜大棚仍按节气调整温湿度参数,广西蔗农延续"惊蛰培土"的传统。

全球视野下的特殊价值

- 唯一以非神话体系构建的节气系统

- 比巴比伦黄道十二宫多出1倍的划分精度

- 玛雅历法中"卓尔金历"的260天周期对比

从安阳殷墟出土的圭表仪器,到紫金山天文台的现代观测,跨越三千年的持续探索让这套时间体系持续焕发生机。当智能设备推送"今日谷雨"的提醒,古老智慧仍在数字时代延续着指导生活的文化使命。