节气年神:农耕文明中的时空秩序与信仰符号

- 2025-04-26

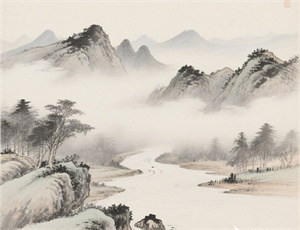

在华夏文明的漫长演进中,节气与年神的结合构成了独特的时空认知体系。这种融合天象观测、物候规律与民间信仰的复合型文化范式,不仅指导着古代农耕生产,更塑造了中华民族特有的精神世界。从黄河流域的甲骨卜辞到长江流域的稻作壁画,从《礼记·月令》的典章记载到乡野村落的祭祀歌谣,节气年神的双重维度始终贯穿其中,形成跨越三千年的文化记忆链。

一、时空秩序的具象化表达

节气与年神的共生关系,本质上是先民对自然规律的符号化转译。春分时节的句芒神像手持圆规,象征对耕种时令的精准把控;冬至祭祀的玄冥神祇身披龟甲,暗合万物闭藏的物候特征。这种将抽象时间概念具象为神灵形象的文化创造,在《淮南子·天文训》中已见雏形,至汉代谶纬学说盛行时完成体系化建构。

- 四时八节的人格化演绎:立春、立夏、立秋、立冬四大节令对应四方天帝,春分秋分由日月之神司掌

- 七十二候的微观叙事:每五日为一候,候神形象多取自动植物形态变化特征

- 太岁系统的时空统合:木星运行周期与六十甲子的神秘对应关系

二、信仰仪式的双重功能

在浙江余姚河姆渡遗址出土的骨耜纹饰中,考古学家发现了最早将农具与星象组合的图腾。这种物质与精神的交融在后世演变为复杂的仪式系统:陕西关中地区的"鞭春牛"典礼需精确计算日晷投影角度,闽南地区的"送暑船"仪式严格遵循夏至后的潮汐规律。这些看似迷信的民俗活动,实则蕴含着精确的天文观测数据与生态适应智慧。

- 春祈仪式中的测影立杆技术

- 秋报祭祀与恒星偕日升现象的关系

- 冬藏典礼对地磁变化的特殊应对

三、文化基因的现代表达

当现代气象卫星取代圭表测影,智能灌溉系统替代看天田管,节气年神的原始功能虽已弱化,但其文化基因仍在延续。苏州缂丝匠人用五色丝线再现《月令七十二候图》,数据科学家将太岁纪年法转化为区块链时间戳,这些创新实践揭示着古老智慧与当代技术的对话可能。值得注意的是,某些深层文化结构仍影响着现代人的决策模式——房地产开工多选在惊蛰前后,企业战略调整常对应阴阳转换节点。

在全球化语境下,节气年神体系正经历着价值重构。联合国粮农组织将二十四节气列入人类非物质文化遗产,瑞士钟表品牌推出生肖太岁联名款,这些现象既体现文化符号的跨界生命力,也暗含文明对话中的身份焦虑。如何剥离封建迷信的糟粕,提取生态智慧的精华,成为传统时间体系现代转型的关键命题。

四、生态智慧的启示录

重新审视节气年神体系,会发现其本质是建立在天人感应基础上的可持续发展观。雨水时节禁止伐木的民间禁忌,实为保持植被含水量的生态保护法;霜降后停止渔猎的生产规范,暗合生物休养生息的自然规律。这种将信仰约束与资源管理相结合的模式,对当代环境治理具有特殊启示。

- 物候律令与生物多样性保护

- 太岁方位说与现代城市规划

- 节气饮食观与可持续农业

从敦煌星图到紫金山天文台,从《齐民要术》到精准农业,中华民族始终在探索天人关系的平衡点。节气年神作为这种探索的文化结晶,既是过往文明的经验总结,更是面向未来的思维钥匙。当气候异常成为全球议题,当科技发展遭遇伦理困境,这份穿越千年的时空智慧或许能提供新的解题思路。