清明前后的节气:自然律动与人文传承的交织密码

- 2025-04-26

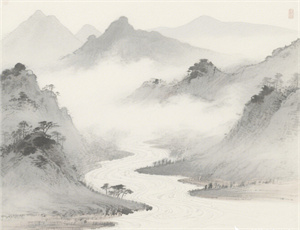

当春分与谷雨之间的第四个月相完成更替,北纬35度地区的昼夜温差开始显现微妙变化。这个被称作"清明"的节气,不仅是农事历法的重要节点,更蕴含着华夏文明对自然规律的深刻认知。在气候变迁加剧的当代,重新审视这个传承千年的时间刻度,会发现其中隐藏着超越节令本身的生态智慧。

一、天文维度下的节气本质

地球公转轨道23.5度的倾斜角,造就了清明时节太阳直射点北移的独特天象。此时黄经达到15°,晨昏线在赤道附近形成特殊夹角,这种天文现象直接影响着:

- 光照时长变化:日均日照延长至12.5小时以上

- 辐射强度梯度:地表接收太阳辐射量增加23%-28%

- 大气环流转换:西风带开始减弱,东南季风逐渐增强

二、物候现象的时空差异

从江南到塞北,清明物候呈现明显的纬度地带性分布:

- 长江流域:柳絮飘飞临界温度达到18℃,蛙类结束冬眠

- 黄河流域:冬小麦进入拔节期,土壤墒情影响分蘖数量

- 东北地区:冻土层开始解冻,日均融化深度2-3厘米

三、文化符号的生态隐喻

扫墓祭祀的表面仪式下,隐藏着先人对土地伦理的思考:

- 踏青活动对应着土壤微生物活跃期

- 插柳习俗暗合植物蒸腾作用增强的物候特征

- 禁火传统折射出春季防火的生态智慧

四、现代农业的节气重构

在设施农业普及的今天,清明的气候指示功能发生嬗变:

- 智能温室通过光温调控实现节气的人为延展

- 遥感技术使物候观测精度提升至平方米级

- 基因编辑作物打破传统农时限制

当无人机在清明时节的麦田上空绘制NDVI植被指数图,传感器记录的土壤温度曲线,与八百年前《陈旉农书》记载的耕作时令惊人吻合。这种古今智慧的隔空对话,揭示出节气文化超越时代的永恒价值——在科技重塑自然的当代,我们更需要这种连接天地人的生态哲学。