谷雨牡丹节气:自然时序与人文意象的交融密码

- 2025-04-26

暮春时节,谷雨携牡丹同至,构成中华文明独特的时空叙事。当农事节气与国色天香相遇,不仅是自然规律的精准投射,更暗含着天人合一的哲学智慧。这场岁时的约定,既见证着先民对物候的深刻认知,也承载着民族审美意识的集体记忆。在机械化农业时代重探谷雨牡丹的深层关联,我们得以窥见传统文化中生命节律与艺术意象的完美共振。

农耕文明的物候密码

谷雨三候的时序刻度中,第二候"鸣鸠拂其羽"恰与牡丹花期重合。这种自然现象的耦合绝非偶然:

- 温度临界点:日均温15-25℃的稳定区间,既满足牡丹绽放的热量需求,又吻合水稻播种的温度阈值

- 水分平衡术:谷雨前后30-50mm的降水量,既能浸润牡丹肉质根系,又可避免田间积水影响作物生长

- 生物节律链:传粉昆虫活动周期与牡丹花期的同步进化,构成精妙的生态服务系统

文化符号的生成机制

牡丹在谷雨时节的集中绽放,使其逐渐超越植物学范畴成为文化象征:

- 唐代长安城"谷雨牡丹会"形成文人雅集传统,催生"花朝月夕"的审美范式

- 宋代理学家借牡丹花期阐释阴阳消长,发展出"花信风"哲学概念

- 明清时期江南丝织业将牡丹纹样与节气结合,形成二十四节气织锦体系

生态智慧的现代启示

在气候变化背景下重审谷雨牡丹现象,发现其蕴含的生态智慧:

- 物候错位预警:近十年牡丹花期平均提前5.2天,折射区域气候变暖趋势

- 生物协同保护:传粉昆虫与牡丹的共生关系为生态农业提供模型

- 景观农业范式:牡丹花期旅游与春耕体验的融合开发实践

艺术创作的时空母题

谷雨牡丹作为永恒创作主题,在不同艺术维度展现惊人生命力:

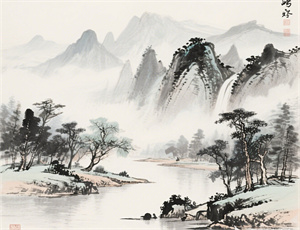

- 绘画领域:南宋院体画形成"雨染牡丹"的特定技法体系

- 戏曲艺术:昆曲《牡丹亭》首演时间严格遵循谷雨时序

- 建筑装饰:故宫长春宫槛窗暗藏牡丹与雨滴的组合纹样

现代农业传感器记录的数据流中,牡丹花瓣的舒展曲线与土壤墒情变化形成奇妙共振。当无人机掠过牡丹花田,传回的画面里既有盛放的花朵,也有破土的秧苗,这是古老节气智慧在数字时代的生动延续。在气候变化的挑战下,重新解码谷雨牡丹的生态文化价值,或许能为人类可持续发展提供新的认知维度。