大雪节气的风俗——传统习俗中的自然智慧与生活哲学

- 2025-04-26

当太阳黄经达到255度时,北半球迎来全年阴气最盛的节气——大雪。这个承载着农耕文明记忆的时令节点,不仅标志着自然气候的剧烈变化,更蕴含着中华民族数千年来与天地对话的生存智慧。从农事活动到饮食起居,从祭祀仪式到民间艺术,大雪节气构建起一个立体的文化生态系统,展现着中国人对自然规律的深刻认知与和谐共生的生活哲学。

一、天地肃杀中的生命延续

在农事时序的深层逻辑中,大雪节气意味着农业生产进入关键转折期。华北地区流传的"大雪不冻倒春寒"谚语,揭示了农民对气候连锁反应的敏锐观察:

- 冬小麦管理:积雪覆盖形成天然保温层,农谚"今冬麦盖三层被"暗含土壤保温保湿的科学原理

- 果树防寒:江南地区采用稻草束干、石灰涂白等传统方法,与现代防冻剂形成技术对照

- 牲畜养护:东北地区搭建暖棚时保留的通风设计,体现传统畜牧智慧

二、饮食习俗中的阴阳平衡

大雪时节的饮食文化,完美诠释了"药食同源"的中医理念。南京人腌制咸肉的工序包含七道盐渍手法,每道工序对应不同天气状况:

- 滋补膳食:川渝地区的当归羊肉汤配伍讲究,加入甘蔗段中和燥性

- 时令食材:胶东半岛的海参捕捞期与大雪节气精准重合

- 饮品文化:潮汕工夫茶在大雪时改用焙火较重的乌龙茶种

三、民俗活动中的时空叙事

山西平遥现存的"雪祭"仪式,完整保留了周代"八蜡"祭祀的流程规范。参与者需完成三个特定动作:

- 面向北方行三跪九叩礼

- 将特制的六角形雪符投入祭坛

- 齐诵包含二十八宿名称的祷文

江南地区的"雪窗课子"传统,将教育行为与节气特征结合,衍生出独特的雪景临摹教学法。

四、养生之道的节气密码

《遵生八笺》记载的大雪养生法强调"藏"与"敛"的平衡:

- 子午觉体系:将睡眠时间调整为戌时(19-21点)至寅时(3-5点)

- 导引功法:五禽戏中特别加强猿式的练习频次

- 情志调养:通过抄写特定经文实现心理调节

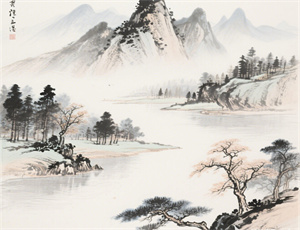

五、艺术创作中的冰雪意象

宋代画家范宽的《雪景寒林图》,在绢本设色中运用"留白"技法表现积雪厚度。这种艺术语言深刻影响着现代冰雪摄影的构图理念。传统雪景诗创作遵循"三白"原则:

- 天色白而不惨

- 地色白而含幽

- 人气白中透暖

冀东皮影戏中的雪景表演,通过十二层半透明驴皮叠加制造落雪视效。

节气文化的深层价值,正在于这种跨越时空的连续性智慧传承。当现代科技能够精准预测降雪量时,老农依然会观察山雀的羽毛厚度;当恒温大棚保障了蔬菜供应,主妇们仍遵循古法腌制越冬食品。这些看似"过时"的习俗,实则是中华文明在时间长河中沉淀的生存策略,是连接过去与未来的文化基因链。