这就是二十四个节气——自然时序与文明智慧的千年对话

- 2025-04-26

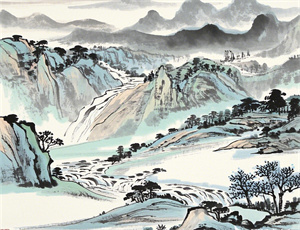

当北斗七星的斗柄在苍穹中悄然转向,当候鸟迁徙的轨迹与气温曲线完美重合,中国先民在四千年前创造的二十四节气体系,依然精准地刻录着天地运行的密码。这不仅是一套指导农耕的时间坐标,更承载着华夏文明对自然规律的深刻认知。从甲骨卜辞中"立春祭日"的记载,到当代气象卫星验证的物候数据,节气文化以惊人的科学性和生命力,架起了人类与自然对话的桥梁。

一、时空坐标系里的文明密码

在河南安阳出土的殷商甲骨中,"春""秋"等字符已频繁出现,证明三千年前的先民已掌握基础物候规律。战国时期《吕氏春秋》确立"八节"框架,汉代《淮南子》最终完善二十四节气体系,整个过程贯穿着三个核心认知:

- 天文观测:通过圭表测量日影长度,确定冬至、夏至等关键节点

- 气候规律:结合黄河流域的降水、温度变化总结农时经验

- 生物节律:记录72种物候现象形成完整生态观察链

1.1 超越历法的科学体系

现代天文学验证,节气划分与地球公转轨道特征高度契合。例如春分秋分时太阳直射赤道,夏至冬至对应黄经90°和270°。更令人惊叹的是,汉代确立的二十四节气时刻表,与当代紫金山天文台的计算结果误差不超过2天。

二、微观世界的生态启示

每个节气都像打开自然之书的特定章节:

- 惊蛰:地温升至8℃时冬眠动物苏醒,与当代生物学研究的生理唤醒机制吻合

- 谷雨:降水概率超过40%的时段,为春播提供精准气象指引

- 霜降:初霜出现时5℃等温线南移,预告农作物的抗寒准备期

2.1 现代生态学的古老预言

德国生态学家霍恩海姆发现,节气划分与植物光周期现象存在奇妙对应。例如清明时节牡丹开花需要的10小时日照,与小满前后小麦抽穗的光照需求,都暗合节气设定的时间窗口。

三、文化基因的现代表达

在浙江丽水的梯田系统,农民仍然遵循"秋分定禾苗"的古训;北京颐和园的十七孔桥,每年冬至前后会出现"金光穿洞"的奇观。这种时空智慧正在产生新的裂变:

- 农业科技:基于节气模型的精准播种系统提升产量15%

- 健康管理:节气养生理论与生物钟研究形成跨学科融合

- 城市规划:海绵城市设计融入"雨水蓄滞"的古老治水智慧

3.1 数字时代的节气重生

上海气象局开发的"智慧节气"平台,整合两千年历史气象数据与卫星云图,能提前40天预测区域物候变化。在陕西杨凌农业示范区,无人播种机根据"芒种"时令自动调整作业参数,将传统农谚转化为数据算法。

当我们在春分日测量圭表投影的微妙变化,在冬至夜观察星空旋转的恒定轨迹,本质上是在重复先民理解宇宙的原始冲动。这种跨越时空的认知共振,让二十四节气不再只是文化遗产名录上的冰冷条目,而成为连接过去与未来的活态智慧。从甲骨灼裂的声响到卫星云图的闪烁,人类对自然节律的探索永不停歇,正如《月令七十二候》所载:"天地设位,而变革在其中矣"。