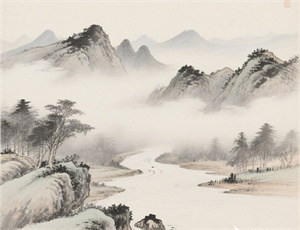

处暑节气的由来和传说——揭秘三伏尾声的物候密码与民间智慧

- 2025-04-26

作为二十四节气中最早被确立的节气之一,处暑承载着中华民族对自然规律的深刻认知。这个标志着夏季向秋季过渡的重要节点,不仅蕴含着精妙的天文观测成果,更凝结着农耕文明的生存智慧。从《月令七十二候集解》的"处暑,七月中。处,止也,暑气至此而止矣",到民间流传千年的祛暑习俗,这个节气在历史长河中逐渐发展出独特的时间标记体系与文化符号。

天文历法与农耕需求的双重印证

处暑的形成源于古代天文学家对太阳运行轨迹的精准观测。当太阳黄经达到150度时,北斗七星的斗柄指向西南方位,标志着天地阴阳之气开始发生实质性转变。这种天文现象与物候变化紧密关联:

- 昼夜温差显著增大:北方地区日均温差可达10℃以上

- 降水模式转变:雷暴天气减少,持续性秋雨增多

- 农作物成熟加速:水稻进入乳熟期,高粱开始泛红

周代典籍中的节气雏形

在《周礼·春官》记载的"四时八节"体系中,已出现类似处暑的节气划分。当时设立的"大暑""小暑"等名称,经过汉代《太初历》的系统整理,最终在《淮南子·天文训》中形成完整的二十四节气体系。值得关注的是,处暑在秦汉时期曾被称为"处暑节",这与其特殊的气候转折作用密切相关。

多重文化维度的传说体系

星宿崇拜的具象化表达

民间传说中,处暑对应着二十八宿中的翼宿与轸宿。翼宿被想象为展开双翅的朱雀,象征暑气升腾;轸宿则形似车箱底部的横木,寓意暑热收敛。这种星象解释体系在唐代《开元占经》中已见雏形,后经宋代《梦溪笔谈》补充完善,形成完整的节气星宿对应关系。

地方性传说的生态智慧

- 江浙地区的"暑神退位"说:传说处暑当日,执掌夏季的赤帝祝融返回天界复命

- 黄河流域的"五谷祭"起源:农人用新收的黍稷祭祀后稷,感恩自然馈赠

- 岭南地区的"开渔"典故:渔民根据处暑后鱼群洄游规律确定开捕日期

物候观测的技术演进

古代农学家通过长期观察,总结出处暑三候的精准描述:

- 鹰乃祭鸟:猛禽开始储存越冬食物

- 天地始肃:万物进入收敛状态

- 禾乃登:五谷陆续成熟待收

这种物候观测体系在元代王祯《农书》中得到系统阐述,书中特别强调处暑期间"晨起观露"的农事预判方法:若草叶露珠晶莹饱满,则预示秋收顺利;若露水稀少,则需防范秋旱。

军事活动中的节气应用

《孙子兵法·火攻篇》记载"发火有时,起火有日",处暑后干燥的西北风被称为"时风",是实施火攻战术的理想气候。这种军事智慧在赤壁之战等经典战例中得到验证,体现了节气知识在战略决策中的特殊价值。

民俗仪式的深层逻辑

处暑放河灯的习俗源于对水火关系的哲学思考。人们将点燃的荷花灯放入河流,既是对暑气的象征性驱逐,也暗合《周易》"水火既济"的平衡理念。这种仪式在明清时期发展出祈福、占卜等多重功能,苏州地区的灯船巡游规模曾达千艘之多。

饮食养生的科学依据

- 鸭子食疗:高蛋白低脂肪特性契合秋补需求

- 酸梅汤饮用:有机酸成分促进津液分泌

- 茯苓糕制作:利水渗湿功能调节脾胃机能

处暑节气的文化内涵随着时代发展不断丰富。当代气象学研究证实,处暑后副热带高压的南撤速度直接影响秋季降水分布,这与古籍中"处暑雨如金"的农谚形成跨越时空的呼应。在城市化进程加速的今天,重新审视这个古老节气中蕴含的人与自然相处之道,对构建现代生态伦理具有重要启示意义。