节气秋分的古诗:秋分古诗大全100首赏析与解析

- 2025-04-26

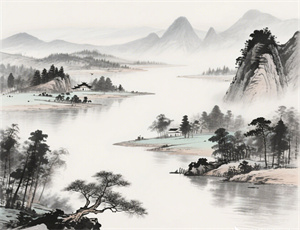

秋分作为二十四节气中阴阳平衡的象征,自古便是文人墨客笔下的灵感源泉。从《礼记》"雷始收声,蛰虫坯户"的物候记载,到杜甫"万里悲秋常作客"的苍凉咏叹,秋分不仅承载着自然时序的转换密码,更凝结着中华民族对生命轮回的哲学思考。本文通过梳理历代秋分主题诗词的创作脉络,深度解读其中蕴藏的天人感应智慧与人文精神内核。

一、秋分的历史演变与文献溯源

自周代《尚书·尧典》确立"宵中星虚,以殷仲秋"的观测体系,到汉代《淮南子》完整记载二十四节气名称,秋分始终是农耕文明的重要时间坐标。北宋沈括在《梦溪笔谈》中精确计算出秋分点时刻,元代郭守敬通过圭表测量将节气划分误差缩小至分钟级,这些科技突破为诗人创作提供了精准的自然参照。1.1 古代典籍中的秋分记载

- 《月令七十二候集解》:"秋分,八月中。解见春分"

- 《春秋繁露》:"秋分者,阴阳相半也"

- 《齐民要术》记载秋分前后种植冬小麦的农谚

二、古诗中的秋分意象谱系

历代诗人通过不同艺术手法构建出多维度的秋分意境,形成三大创作范式:2.1 自然物象的微观刻画

杜甫《晚晴》"返照斜初彻,浮云薄未归"以光学现象描绘秋分昼夜均等特性,白居易"琴书散明烛,天汉左界流"则通过星象观测记录节气更迭。这类作品常运用通感手法,如陆游"露浓惊鹤梦,月冷伴蛩吟"将听觉、触觉融为一体。2.2 生命哲思的宏观投射

苏轼《秋分斫脍歌》"眼看世事如霜叶,心共江流日夜东"将个体生命置于宇宙时空维度,辛弃疾"平分秋色一轮满,长伴云衢千里明"则通过月相变化隐喻人生际遇。这类作品多采用比兴手法,形成"天象—人事"的隐喻结构。2.3 农事活动的诗意升华

范成大《秋分记事》"家家打稻趁霜晴"直接记录秋收场景,王禹偁"野老不知时节改,晓耕犹带暑衣斑"则捕捉节气转换中的细微变化。农谚"秋分无生田,准备动刀镰"被诗人提炼为"四野皆刈获,蔀屋庆满籝"的文学表达。三、节气智慧与人文精神互融

秋分诗词中蕴含着独特的认知体系:• 阴阳平衡的宇宙观:"金气秋分时,弦鸣昼夜均"(元稹)

• 物候变迁的生命观:"燕将明日去,秋向此时分"(左河水)

• 耕读传家的伦理观:"读书夜倦灯犹灿,起看中庭月满轮"(郑清之)

四、秋分民俗的诗意传承

从唐代"秋分祭月"的皇家典礼到宋代"粘雀子嘴"的民间习俗,这些活动在诗词中转化为:"社日秋分荐霜稻,星坛夜静礼寒衣"(刘攽)、"稚子争团黏雀米,老农漫撒越冬灰"(赵师秀)。清代《帝京岁时纪胜》记载的"秋分吃秋菜"习俗,在厉鹗诗中演化为"露畦烟甲饱经眼,野蔌山肴俱可编"。五、时空维度下的创作嬗变

对比分析显示,秋分诗词存在明显的地域差异与时代特征:| 时期 | 北方诗人 | 江南诗人 |

|---|---|---|

| 唐代 | 侧重边塞秋色 | 多写园林意趣 |

| 宋代 | 常见农事纪实 | 多抒隐逸情怀 |

| 明清 | 融合历法新知 | 注重考据辨证 |