立夏节气的画:传统农耕文化与自然美学交融的视觉叙事

- 2025-04-26

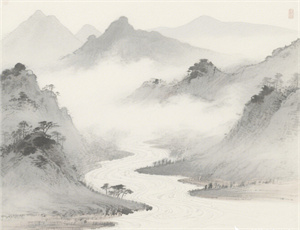

立夏,作为二十四节气中承春启夏的转折点,不仅标志着农耕文明的重要时间节点,更在千年艺术长河中沉淀出独特的视觉符号体系。从《月令七十二候集解》的物候观察到宋代院体画的时序描绘,历代艺术家以不同媒介构建起立夏节气的图像叙事系统。这些作品既承载着古人"观物取象"的哲学思维,又蕴含着对自然规律的深刻把握,其艺术表达从简单的节令记录升华为天人合一的审美意境。在当代语境下重读这些节气绘画,不仅能解码传统农业社会的生存智慧,更能为现代艺术创作提供跨时空的文化养分。

一、物候时序的视觉转译系统

立夏节气绘画的核心意象建构,建立在古代天文学与物候学的双重认知基础上:

- 星象图谱:北斗七星的斗柄指向东南方位成为画面空间布局的重要参照,南宋《天文图》碑刻中的星宿方位与《耕织图》中的农事场景形成天文与人文的空间对应

- 物候符号:蚯蚓出土、王瓜攀藤等七十二候特征被提炼为程式化视觉元素,明代《食物本草》图谱将立夏三候转化为兼具写实与象征的植物纹样

- 农耕图式:清代《御制耕织图》中的"夏耘"场景,通过人物动态与农具形制的精准刻画,构建起节气与农事活动的视觉索引系统

二、色彩体系的时令编码

传统立夏绘画的色彩运用遵循着严格的时令象征系统:

| 色谱类别 | 代表元素 | 文化寓意 |

|---|---|---|

| 青绿系 | 新荷/竹叶 | 象征阳气初盛的物候特征 |

| 赤红系 | 石榴花/樱桃 | 对应南方离卦的火德属性 |

| 素白系 | 蚕茧/新麦 | 体现仲夏物产的时令特性 |

元代王蒙《夏山高隐图》运用石青、赭石交替晕染山体,通过色相冷暖对比暗合阴阳消长的节气规律。这种色彩哲学在当代数字绘画中演变为基于节气色谱的RGB编码系统,使传统色彩象征得以在虚拟空间延续。

三、空间叙事的时序表达

立夏主题绘画的空间结构往往暗含时间维度:

- 垂直分层构图:清代袁江《骊山避暑图》通过云气分割画面空间,上层表现北斗星移的天象变化,中层描绘楼阁宴饮的人文活动,下层记录田间劳作的农耕场景

- 昼夜并置手法:明代《十二月令图》立夏卷采用"移步换景"的连续叙事,将晨起采桑、午间尝新、夜观流萤等不同时辰场景并置在同一画面

- 四维透视体系:敦煌莫高窟第23窟壁画中的立夏耕作图,运用散点透视结合光影渐变,在二维平面中呈现作物生长的动态过程

四、材质媒介的时令特性

不同创作媒介强化了立夏主题的感官体验:

- 绢本设色:宋代院画通过丝绢的细腻质地表现晨露未晞的荷叶肌理

- 木版年画:杨柳青立夏题材年画采用矿物颜料套印,突出樱桃的鲜润质感

- 数字绘画:当代艺术家运用粒子特效模拟"蝼蝈鸣"的声波可视化形态

这种媒介创新在明代已达到相当高度,文徵明《立夏图》在生宣纸上运用"积墨法"反复皴染,通过水墨层次变化暗示气温的逐日攀升。

在全球化语境下,立夏节气绘画的当代表现呈现出跨文化对话的新维度。法国艺术家Christian de Laubier的《Solar Terms》系列,将中国立夏物候符号解构重组为抽象几何形态,通过参数化设计实现传统节气美学与数字艺术的深度融合。这种文化转译并非简单的符号借用,而是建立在深刻理解二十四节气时空体系基础上的创新表达。

从台北故宫博物院藏的《汉宫春晓图》到北京奥运会的节气倒计时影像,立夏主题绘画始终在传统与现代之间构建对话桥梁。最新考古发现证实,良渚文化陶器上的编织纹饰早在新石器时代就已出现立夏物候的抽象表达,这种跨越五千年的视觉基因,至今仍在影响着东亚地区的审美认知体系。