芒种以后的节气——农耕文化与自然律动的深度联结

- 2025-04-26

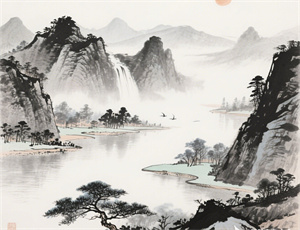

当芒种时节落下帷幕,中国二十四节气进入夏至、小暑、大暑的序列。这些节气不仅是时间流转的标记,更承载着数千年农耕文明对自然规律的深刻认知。从黄河流域的麦收到长江流域的插秧,从岭南地区的荔枝成熟到华北平原的玉米抽穗,不同地域在节气更迭中演绎着独特的生产图景。本文将从物候现象、农事活动、养生哲学三个维度,系统解析芒种之后节气体系的深层内涵。

一、夏至:阴阳转换的临界点

夏至作为全年白昼最长的节气,在《月令七十二候集解》中被描述为"阴阳争,死生分"的关键节点。此时呈现三个显著特征:

- 极昼现象:北纬40度地区白昼可达15小时,直接影响作物光合效率

- 地温峰值:地表蓄热达到临界值,冬小麦进入最后灌浆期

- 梅雨分界

长江中下游地区的"梅子黄时雨"与华北的"夏至不过不热"形成鲜明对比。这种气候差异在农事安排上表现为:

- 江南地区需抢晴收割春油菜,同时防范稻飞虱爆发

- 黄淮海平原开始玉米的第三次中耕培土

- 东北黑土地进入大豆花期管理关键期

二、小暑大暑:热能积蓄与释放

《齐民要术》记载"小暑食新,大暑尝谷"的农谚,揭示这两个节气在能量循环中的特殊地位:

节气 积温值(≥10℃) 典型农事 小暑 2500-2800℃ 早稻抢收、晚稻插秧 大暑 3000-3200℃ 棉花打顶、秋菜育苗 值得注意的是,现代设施农业的普及改变了传统农时安排。例如:

- 智能温室实现反季节蔬果的精准温控

- 水肥一体化技术突破降水分布限制

- 遥感监测系统提升灾害预警能力

三、养生智慧的现代转化

《黄帝内经》"夏三月,此谓蕃秀"的论述,在当代获得科学印证。夏季养生需注意:

- 水分代谢:日均饮水量应达到体重的4%

- 电解质平衡:汗液中钠流失量可达3-5g/日

- 睡眠节律:建议实行"子午双休"作息制度

传统食疗方剂也展现出新的价值:

荷叶冬瓜汤的利尿作用经实验证实含多种黄酮类物质

三豆饮(绿豆、赤豆、黑豆)的氨基酸配比契合人体需求四、节气文化的生态启示

在现代城市化进程中,节气体系为生态建设提供重要参照:

- 城市热岛效应治理可参照"大暑蓄墒"原理

- 海绵城市建设借鉴"小暑降雨集中"的特征

- 生物多样性保护需考虑物候期变化规律

当蝉鸣声渐次响起,稻田里泛起层层绿浪,这些延续千年的自然节律仍在指引着我们与地球和谐共处的方式。从天文观测到微观生态,从农事经验到现代科技,节气文化始终在时空维度上拓展着人类认知的边界。