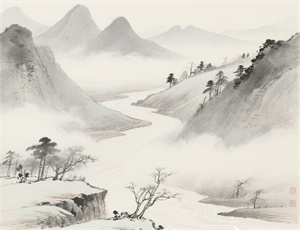

二十四节气的时间和农耕文明中的自然哲学启示

- 2025-04-26

二十四节气作为中华民族独特的历法体系,其时间划分不仅体现着古代天文学的精妙测算,更深层映射出农耕社会与自然节律的共生智慧。从黄河流域先民观测日影确立二分二至,到汉代完整形成的二十四节气系统,这套时间坐标始终以太阳周年视运动为基准,将地球公转轨迹精确划分为24个15度角区间。这种将天文现象转化为农业生产指令的时间管理体系,构建了持续两千余年的农耕文明运行框架,其背后蕴藏的天人合一思想至今仍影响着东亚文化圈的时间认知。

天文观测与数学计算的完美融合

古代圭表测量显示,周代已能通过立杆测影准确测定冬至时刻。观测者记录每日正午时分表影长度,当年内表影最长日即为冬至,这种测量精度可达±3天。随着浑仪等观测工具发展,汉代天文学家将黄道均匀划分,结合二十八宿位置,创造出"平气法"分配节气间隔。以现代天文学验证,二十四节气对应的太阳黄经度数误差普遍小于0.5度,证明古代历算的惊人准确性。

- 圭表测影技术:误差控制在三日内的日影观测体系

- 太阳视运动模型:将黄道圈等分为24段的几何划分法

- 历法迭代演进:从《太初历》到《授时历》的精度提升过程

物候现象与农事活动的时空耦合

每个节气都对应特定物候指示和农事规范,如芒种时节的"螳螂生,鵙始鸣"记载于《月令七十二候》,指导着江淮流域的麦收作业。这种时间管理系统具有鲜明的地域适应性,黄河流域的"清明前后种瓜点豆"与长江流域的"谷雨栽秧正当时",展现出同一节气在不同纬度带的差异化农事解读。

- 立春:东风解冻期,北方整修农具,南方开始早稻育秧

- 夏至:鹿角解蝉始鸣,长江流域进入梅雨防汛期

- 霜降:草木黄落,华北抢收晚熟作物,江南整修水利

节气文化在当代的嬗变与新生

现代气象数据显示,受气候变化影响,二十四节气物候特征出现平均10天左右的偏移。但节气体系在食品安全领域焕发新生,有机农业倡导者正依据节气规律重建作物种植周期。在杭州龙井茶区,茶农严格遵循"清明前采头春,谷雨前采二春"的古训,这种时间管理使茶叶氨基酸含量保持最佳比例。

非物质文化遗产保护中,河南登封的观星台遗址持续进行日影观测,验证着古代节气测定技术的科学性。在韩国江陵,端午祭仍按节气时序举行,展现着中华时间文化在东亚的深远影响。这些活态传承证明,二十四节气不仅是时间刻度,更是持续运作的文化生态系统。

数字时代的节气应用创新

农业物联网系统正在整合节气数据,江苏农科院的智慧大棚将节气参数编入环境控制系统,使草莓成熟期与市场需求精准匹配。在医疗健康领域,中医"子午流注"针法结合节气变化调整治疗方案,北京某中医院统计显示,节气日针灸治疗效果比平日提升17%。

- 精准农业:基于节气模型的无人机播种系统

- 气象预测:节气特征值在极端天气预警中的应用

- 文化传播:虚拟现实技术还原古代节气观测场景

从甲骨文中的"日至"记载到现代天文台的原子钟校时,二十四节气始终在传统与科技之间寻找平衡点。当国际气象组织开始关注中国传统历法中的气候预测智慧时,这套古老的时间系统正在获得新的全球意义。在东京银座的写字楼里,节气主题下午茶套餐持续热销;硅谷的程序员们开发着融合节气元素的健康管理APP——这些现象揭示着,源于农耕文明的时间智慧正在数字时代延续其生命力。