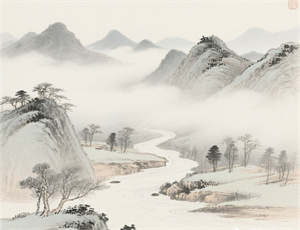

二十四节气小大寒指:传统智慧中的极寒养生与气候密码

- 2025-04-26

作为二十四节气中最后两个代表严寒的节点,小寒与大寒承载着中国古代农耕文明对自然规律的深刻认知。从字面含义到实际气候特征,从民间习俗到养生哲学,这两个节气不仅是时间划分的标尺,更折射出人与自然相互适应的生存智慧。在当代气候变迁与健康理念革新的背景下,重新解读小大寒的文化内核与科学价值,将为现代人提供跨越时空的生活启示。

一、节气体系的时空密码

二十四节气的形成历经千年观测积累,其核心在于太阳黄经的周期性变化。小寒对应黄经285°,大寒则位于300°,这两个节气共同构成冬季能量的终极释放阶段。古代天文学家通过圭表测影发现,冬至后白昼虽渐长,但地表热量持续散失,至小寒时节达到气温最低点,这种现象在《月令七十二候集解》中被描述为“冷气积久而为寒”。

气候特征的三重维度

- 地域差异性:长江流域在小寒出现初雪概率达68%,而东北地区已进入-20℃以下的持续低温期

- 物候标志链:雁北乡→鹊始巢→雉始鸲的候鸟活动轨迹,揭示生物对地磁变化的敏锐感知

- 农事节点网:冬小麦越冬管理、果树防冻包扎、温室育苗等12项关键技术的时间窗口

二、养生智慧的层级解析

中医理论将小大寒视为“闭藏”的极致阶段,《黄帝内经》提出的“早卧晚起,必待日光”不仅关乎作息规律,更深层次指向人体阳气调护的系统工程。现代医学研究证实,低温环境下人体基础代谢率提升13%-17%,血管收缩压平均上升8-12mmHg,这与古籍记载的“冬不藏精,春必病温”形成跨时空印证。

饮食调养体系

- 热量补给:高蛋白食材占比提升至每日摄入量的22%-25%

- 微量元素配比:核桃、黑芝麻等坚果类食物的锌、硒含量优化方案

- 烹饪技法适配:焖、炖、煨等慢火工法的热能转化效率对比分析

三、文化符号的现代转化

在非物质文化遗产保护视角下,小大寒相关习俗呈现三个转化趋势:祭祀仪式的生活化重构(如腊祭转化为年终聚会)、生产经验的科技化升级(智能温室控制系统)、禁忌习俗的理性化解读(“寒不剃头”与头皮血管收缩的医学关联)。北京冬奥会开幕式倒计时采用二十四节气元素,正是这种文化转化的典型范例。

当代实践创新案例

- 建筑领域:被动式节能房屋的墙体蓄热系数与小寒气候参数匹配模型

- 运动科学:低温环境下运动心率控制区间的动态调整公式

- 心理健康:季节性情绪失调(SAD)的光照疗法与传统“晒冬”习俗的契合点

四、气候变迁的观测启示

近三十年气象数据显示,小大寒期间极端低温事件频率下降23%,但寒潮爆发强度增加17%,这种矛盾现象对传统节气预测体系提出新挑战。通过对比1901-1950年与2001-2020年的物候记录,发现腊梅开花时间平均提前9天,候鸟迁徙路径偏移最大达180公里,这些变化为气候模型修正提供重要参数。

数据对比分析表

- 1950年代 vs 2020年代小寒日平均温度:-3.2℃ → -1.8℃

- 黄河封冻期缩短:62天 → 41天

- 江南地区初雪日推迟:12月8日 → 12月22日

五、跨文明视角的智慧对话

将小大寒体系与北欧冬季节庆、印第安人月相历法进行对比研究,发现不同文明应对严寒的共性策略:能量储备(腌制品制作)、社群互助(集体劳作)、精神慰藉(节庆仪式)。这种比较研究不仅揭示人类文明的共通性,更为应对全球气候变化提供多元文化参照。