节气中秋:月圆人聚时,天地共此夕

- 2025-04-26

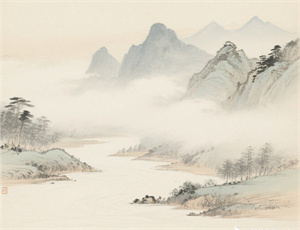

当白露凝霜、秋风送爽,北斗七星斗柄西指之际,农历八月十五的中秋节如期而至。这个肇始于周朝祭月仪式的节日,历经三千年演变,已从单纯的天文节气标记,升华为承载着农耕文明密码、哲学思辨与情感寄托的文化符号。本文将从节气运行规律、月相科学内涵、民俗符号流变三个维度,解构中秋节如何在天人合一的传统智慧中,实现自然规律与人文精神的完美共振。

一、节气体系中的中秋定位

- 太阳黄经的时空坐标:秋分前后出现的满月,对应太阳到达黄经180°的精确时刻

- 阴阳平衡的临界点:昼夜均分的秋分节气后,阴气渐盛的特殊时间窗口

- 农事活动的中转站:北方秋收完毕、南方晚稻灌浆的关键农时

二、月相崇拜的文明解码

- 原始观测:新石器时代陶器上的弦月纹饰,印证早期天文观测水平

- 哲学升华:《周易》"悬象著明莫大乎日月"的宇宙认知体系构建

宋代苏颂发明的水运仪象台,通过精密的齿轮传动系统,实现了对月相变化的自动化记录。这种将天文观测机械化的创举,折射出古人追求"观象授时"的执着。而中秋拜月仪式中"男不祭月"的禁忌,实则暗含阴阳哲学——太阳属阳,月亮属阴,形成完整的天地人三才体系。

三、民俗意象的千年嬗变

| 时期 | 核心符号 | 文化隐喻 |

|---|---|---|

| 先秦 | 祭月台 | 皇权天授的合法性建构 |

| 唐宋 | 嫦娥传说 | 世俗情感的艺术化表达 |

| 明清 | 月饼模具 | 手工业文明的物质见证 |

当代非物质文化遗产保护中,苏式月饼的"二十八层酥皮"制作技艺,完整保留了南宋面点工艺的精髓。这种通过食物传承的文化基因,正在智能时代获得新的传播载体——2023年某直播平台中秋专题数据显示,传统糕点制作类内容观看量同比激增320%。

四、文化符号的现代表达

- 航天探月工程:将"嫦娥""玉兔"等神话意象赋予科技内涵

- 生态保护意识:部分地区恢复"放河灯用环保材料"的传统

- 数字化传承:区块链技术用于中秋民俗资料存证

从观星台到太空站,从青铜祭器到增强现实技术,中秋节始终在传统内核与时代外壳的辩证统一中创新发展。当都市霓虹与天上明月交相辉映,这个古老的节气节日仍在续写着文明传承的新篇章。