24节气的诗词有哪些——探寻自然韵律中的文化记忆

- 2025-04-26

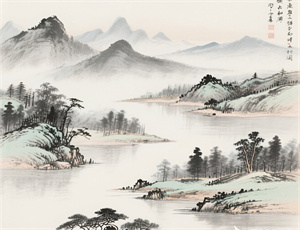

二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,不仅指导着古代农业生产,更在千年文脉中催生出无数隽永诗篇。从《诗经》的物候观察到唐宋文人的即景抒怀,节气如同刻录中华文化基因的密码本,在历代诗人笔下呈现出天人合一的艺术境界。这些诗词作品既是对自然时序的精准捕捉,更是民族集体记忆与情感共鸣的载体,其深层价值远超单纯的气候记录。

一、节气符号在诗词中的意象流变

先秦典籍《夏小正》已显现节气雏形,《豳风·七月》中"八月剥枣,十月获稻"的记载,将农事周期与诗歌韵律完美融合。汉代《淮南子》完整确立二十四节气体系后,文人开始系统性地将其转化为文学意象:

- 惊蛰雷动:韦应物"微雨众卉新,一雷惊蛰始"展现生命觉醒

- 清明雨幕:杜牧"清明时节雨纷纷"构建永恒时空场景

- 白露凝霜:杜甫"露从今夜白"暗含家国忧思

二、节气诗词的时空维度拓展

宋代文人突破单纯物候描写,在节气书写中注入哲学思考。苏轼《春分后雪》中"雪入春分省见稀"的惊奇,暗含对气候异常的敏锐观察。陆游"立夏余春只有悲"的感慨,将节气更替与生命感悟交织,形成独特的时空叙事结构。

三、地域差异下的节气诗语

地域气候差异造就了多元化的节气表达:

- 江南立春:范成大"竹拥溪桥麦盖坡"描绘水乡春讯

- 塞外冬至:纳兰性德"风一更,雪一更"刻画北国苦寒

- 岭南大暑:杨万里"榕阴底下卖冰声"记录特殊风物

四、当代视野中的节气诗学重构

现代诗人洛夫的《惊蛰》写道:"雷声把天空犁开一道裂缝",将传统意象与现代派手法结合。这种创新诠释证明节气诗词并非凝固的标本,而是持续生长的文化有机体,其内核始终保持着对自然律动的敬畏与诗性把握。

当我们重读白居易"夏至阴生景渐催"的微妙感知,或是品味元稹"芒种看今日,螗螂应节生"的细致观察,不仅能触摸到先人对天地运行的深刻理解,更能发现中华文明中独特的时空认知体系。这些穿越千年的节气诗篇,恰似文化基因的双螺旋结构,将自然时序与人文情感永久编码在民族记忆深处。