在白露与寒露之间的节气

- 2025-04-26

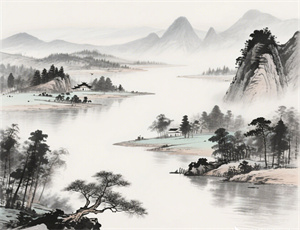

当太阳黄经达到165度时,白露节气的露水尚未散尽;待行至195度,寒露的凉意已悄然渗透。这两个标志性节气之间的四十余日,不仅是物候变迁的关键过渡期,更暗藏着中国古代时间智慧对生命规律的深刻洞察。从鸿雁南翔的轨迹到菊科植物的次第开放,从稻田里沉甸甸的谷穗到山野间渐染的红叶,自然界正进行着精密有序的代谢重组。这段特殊时期的气候密码,既关乎农作物的生死存亡,也深刻影响着人体生物钟的调试节奏。

一、气候舞台的微妙平衡

- 昼夜温差极值期:9月中旬至10月初,我国多数地区昼夜温差突破年度峰值,华北平原单日温差可达15℃以上

- 水汽运移临界点:夏季风残余水汽与冬季风干燥气团形成锋面,造就特有的"阴阳天"现象

- 地温滞后效应:土壤蓄积的夏季热量持续释放,形成独特的"地气回暖"夜间现象

二、农耕文明的生存密码

长江流域的晚稻正值灌浆关键期,每降低1℃气温都会导致千粒重下降0.3-0.5克。关中平原的果农掌握着"三晾三捂"的摘收秘诀:晨露未散时摘取猕猴桃可延长保鲜期,而午后的阳光直射时段最适合采收苹果。岭南地区的茶农则在此时进行年度最后一次人工除草,利用逐渐干燥的土壤环境抑制杂草再生。

三、人体生物节律的重构

- 血清素分泌量较夏季减少27%,促使睡眠需求增加1.2小时

- 甲状腺激素代谢速率提升15%,基础代谢率产生季节性波动

- 皮肤角质层更新周期延长至42天,保湿因子合成能力下降

四、微观世界的隐秘战争

在显微镜下,这个时节的空气样本中,霉菌孢子浓度达到每立方米1500-3000个的年度峰值。而与之对抗的,是植物释放的萜烯类物质浓度提升至夏季的2.3倍。这种无形的生化博弈,既造就了"秋香"的特殊气息,也构成了天然的抑菌屏障。

五、现代科技的全新注解

- 卫星遥感数据显示:北纬30°地区植被指数(NDVI)每日下降0.015单位

- 城市热岛效应使节气节点平均后延2.4天,但物候响应速度加快18%

- 基于气象大物的节气预测模型误差率已缩小至±12小时内

暮色中的芦苇荡随风低吟,候鸟群掠过逐渐清朗的夜空,这些延续千年的自然图景背后,是精密如钟表的气候齿轮在悄然运转。当我们用分子生物学的视角解析柿饼表面的糖霜结晶,以流体力学的模型测算季风转换的湍流强度时,古老节气智慧正在获得全新的时代注解。

白露与寒露之间如何调整饮食与作息以应对气候变化