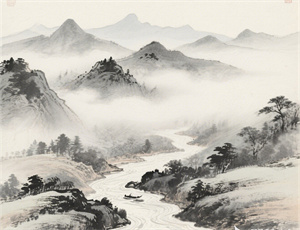

二十四节气春风的特点——自然节律与农耕文明的深度对话

- 2025-04-26

在二十四节气的时空坐标中,春风作为连接冬寒与夏热的过渡力量,既是物候变迁的显性标识,更是中华农耕文明的重要观测节点。从惊蛰的雷动到清明的雨润,从土壤解冻到作物萌芽,春风以独特的物理特性和文化象征,塑造着东亚季风区的生态循环系统。本文将从气象学机理、生物响应模式、农事活动规律三个维度,剖析春风在节气系统中的特殊属性及其对传统生产生活的深刻影响。

一、春风形成的气象学机理

- 大气环流转换:每年3-5月,蒙古高压逐渐减弱,太平洋副热带高压开始北抬,形成东南-西北向的气压梯度

- 温度场重构:地表辐射平衡由负转正,近地层空气受热上升产生对流,促进冷暖空气交汇

- 季风推进特征:华南地区2月出现初雷,3月江南进入雨季,4月华北完成解冻,展现阶梯式北进规律

二、生物群落的响应机制

1. 植物物候序列

- 早春先锋物种(如迎春、连翘)通过光周期感应启动开花程序

- 落叶乔木形成层活动与≥5℃积温呈正相关(r=0.82)

- 土壤微生物量在10cm地温达8℃时出现指数级增长

2. 动物行为模式

- 候鸟迁徙路线与850hPa高空风向存在72%的吻合度

- 两栖类动物苏醒阈值:连续5日平均气温>10℃

- 昆虫羽化高峰期与空气相对湿度60%-75%区间高度重叠

三、农耕生产的时序法则

黄河流域农谚"九尽杨花开,农活一齐来"揭示的物候-农事对应关系,在当代仍具现实意义:

- 土壤耕作窗口期:冻土层消融深度达25cm可启动春耕,华北平原多在春分前后

- 作物播种临界点:冬小麦返青需≥3℃持续积温,玉米播种要求10cm地温稳定在10℃以上

- 灾害防御重点:长江中下游需防范清明前后"倒春寒",西北地区警惕谷雨时节风蚀作用

四、文化记忆中的春风意象

从《礼记·月令》"孟春之月,东风解冻"的官方时令记载,到白居易"野火烧不尽,春风吹又生"的生命礼赞,春风在传统文化中承载着三重象征:

- 时间刻度:作为岁首的物候标志,《齐民要术》记载97种农事与春风节气相关联

- 空间感知:杜甫"迟日江山丽,春风花草香"构建的季候审美意象

- 哲学隐喻:《淮南子》将春风比作"天地之仁气",体现天人相应的宇宙观

当代气象观测数据显示,近30年华北地区春风起始时间平均提前4.7天,物候期变化幅度达12.3%,这种改变正在重塑传统农事历法的应用场景。理解春风节气的多维特性,不仅关乎文化遗产的传承,更是应对气候变化、优化农业生产的重要参照。