小名节气——藏在时光褶皱里的自然密码

- 2025-04-26

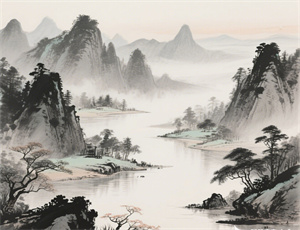

当春风揉碎柳枝上的薄冰,当蝉鸣穿透夏日的浓荫,当稻穗在秋阳下泛起金浪,当霜花在窗棂勾勒银纹,二十四节气如同刻在年轮上的密码,将天地韵律编织成可触摸的生活诗行。这些被古人称为"小名节气"的时令符号,不仅是农耕文明的计时工具,更是中华文明观察宇宙、对话自然的哲学体系,在光阴流转中持续演绎着天人合一的永恒命题。

一、节气与农耕文明的千年对话

1.1 黄土深处的时令智慧在河南贾湖遗址出土的八千年前骨笛上,考古学家发现了与二分二至对应的音孔刻度。先民们用骨管丈量日影,将太阳周年运动轨迹等分为二十四段,创造出独特的物候历法。这种将天文观测与农事实践相结合的时间体系,比古巴比伦的阴历早了近三千年。

1.2 精妙的气候密码本- 七十二候解构:每个节气细分为三候,合计七十二种物候现象

- 农谚数据库:"清明前后,种瓜点豆"等数千条谚语构成耕作指南

- 灾害预警系统:"小满不满,芒种不管"预示气候异常

二、现代科学视角下的节气真相

2.1 地球公转的数学表达黄道平面与赤道交角23°26'造就节气轮回,太阳直射点每年在南北回归线间移动形成四季更替。现代天文测算显示,节气交接时刻精确至毫秒级,2023年冬至具体时间为12月22日11时27分09秒。

2.2 气候变化的时代印记- 近三十年立春均温上升1.8℃

- 霜降日期平均推迟12天

- 惊蛰物候带北移300公里

三、文化基因的当代表达

3.1 诗词中的节气美学从杜牧"清明时节雨纷纷"到苏轼"白露横江",古典诗词留存着七十二候的文学镜像。北京故宫博物院藏《月令图》长卷,用工笔重彩再现每个节气的皇家祭祀场景,成为凝固的时光标本。

3.2 舌尖上的时令密码- 立春咬春:五辛盘唤醒味觉记忆

- 夏至食面:南北"冬至饺子夏至面"习俗对比

- 霜降补冬:闽台地区"贴秋膘"食俗演化

四、数字时代的节气新生

4.1 智慧农业的时令算法山东寿光蔬菜基地将节气数据导入物联网系统,通过光照、温湿度等300个传感器,实现播种、施肥的精准控制。2024年试验显示,融合节气智慧的温室大棚较传统模式增产23%。

4.2 城市人的节气仪式- 上海白领的"惊蛰跑"晨练社群

- 成都茶馆的"立夏斗茶"文化活动

- 北京胡同的"冬至数九"艺术灯展

五、全球语境下的东方智慧

5.1 联合国非遗名录的认定2016年"二十四节气"正式入选人类非物质文化遗产,评审委员会特别指出其"为可持续农业提供传统知识"的现代价值。日本保留着源自唐文化的七十二候表述,韩国将清麴酱制作与节气绑定。

5.2 气候研究的跨文明对话- 德国马克斯·普朗克研究所建立节气气候模型

- NASA地球观测卫星验证物候变化规律

- 剑桥大学开展节气哲学与量子时空观比较研究