二十四节气中第11个:小暑习俗与养生指南

- 2025-04-26

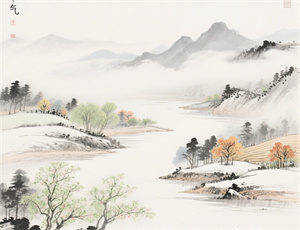

每年阳历7月6日至8日,当太阳到达黄经105度时,二十四节气中第11个节气——小暑便如期而至。作为夏季第五个节气,它标志着江淮流域梅雨结束、华北平原雷暴频发的特殊气候转折期。这个看似普通的节气,实则承载着中国古代天文历法智慧,更在千百年间衍生出独特的文化符号与生存哲学。从《月令七十二候集解》中"暑,热也,今则热气犹小也"的释义,到现代气象学对副热带高压移动规律的验证,小暑始终是连接自然规律与人类文明的重要节点。

气候特征与物候现象

小暑期间呈现三大典型物候特征:

- 温风至:持续南风带来湿热空气,全国平均气温攀升至28℃以上

- 蟋蟀居宇:地表温度超35℃迫使蟋蟀离开田野,躲入庭院阴凉处

- 鹰始鸷:猛禽因地面蒸腾气流增强,开始练习高空盘旋捕猎技巧

这些自然现象与农谚"小暑过,一日热三分"形成印证。现代气象数据显示,小暑后我国中东部地区≥35℃高温日数较芒种时期增长47%,地表水分蒸发量达到春季的3.2倍。

农业生产的时序密码

在传统农耕体系中,小暑对应着关键农事节点:

- 长江流域进入"双抢"周期,早稻收割与晚稻插秧同步进行

- 黄淮平原开展玉米二次追肥,应对汛期可能引发的养分流失

- 岭南地区启动秋薯种植,利用高温多雨气候缩短生长周期

值得关注的是,古人在没有现代仪器的情况下,通过观察槐树花期(小暑前5日始花)精准判断积温状况。这种生物气候学法,与当代农业采用的积温带划分理论存在惊人的一致性。

民俗文化的生态智慧

围绕小暑形成的习俗体系,深刻体现着先民应对暑热的生存智慧:

- 食新祭祖:用新收稻米制作饭团祭祀,蕴含感恩自然与质量检测双重意义

- 晒红绿:曝晒书籍衣物防霉除虫,利用紫外线实现物理杀菌

- 伏羊汤:鲁西南地区"以热制热"的饮食疗法,经研究证实能促进排汗散热

这些习俗看似简单,实则暗合现代预防医学原理。例如晒书活动中的湿度控制(保持45%-55%RH),与档案文献保存的最优条件完全吻合。

科学养生新解

结合环境医学研究,小暑养生应注重三个维度:

- 温度调节:室内外温差控制在5-7℃,预防热射病与空调病

- 电解质平衡:每日补充含钾(香蕉)、钠(淡盐水)饮品1200-1500ml

- 心理调适:通过冥想或园艺疗法缓解"情绪中暑"症状

现代营养学证实,传统消暑食品如绿豆汤(含多酚类物质)、冬瓜茶(富含丙醇二酸)确实具有调节体温中枢的作用。而午间小憩的养生建议,已被睡眠医学证明能有效降低心血管负荷。

现代社会的时空重构

在城市化进程中,小暑的文化内涵正在发生嬗变:

- 建筑领域应用"被动式降温"设计,还原天井、穿堂风等传统智慧

- 智能农业系统整合节气数据,实现灌溉与施肥的精准调控

- 非物质文化遗产数字化,使节气文化突破地域限制广泛传播

气象大数据显示,近30年小暑期间极端高温事件频率增加23%,这促使人们重新审视节气文化的当代价值。从古代"定时"到现代"定温",节气正在演变为气候适应的弹性参照系。