节气更替:解码自然时序对人类文明的深层影响

- 2025-04-26

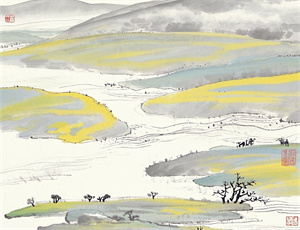

从黄河流域的农耕文明到现代社会的生态治理,二十四节气始终承载着人类与自然对话的密码。这一套凝结了五千年观测智慧的时间体系,不仅划分了四季寒暑的循环轨迹,更在微观层面揭示了地球公转轨道上能量流动的精密规律。当北斗七星的斗柄指向亥位时,现代气象卫星正同步捕捉着西伯利亚寒流的前锋动态;当物候记录显示蚯蚓开始结穴,土壤湿度传感器已提前72小时发出墒情预警——古老历法与前沿科技的共振,正在重构人类认知自然的维度。

一、天体运动与地表生态的耦合机制

- 黄赤交角的关键作用:23°26'的地轴倾斜造就了太阳直射点的南北移动,这是节气划分的天文学根基。春分秋分时太阳跨越赤道引发的昼夜等长现象,直接影响着北纬35°地区冬小麦的春化进程。

- 积温定律的时空差异:以秦岭-淮河为界,立春节气的有效积温相差达200℃·d,这解释了为何江南茶园在惊蛰前即可采摘明前茶,而华北平原需等到清明前后才能开始春播。

- 大气环流的节气响应:小满节气前后副热带高压的北跳,直接导致长江中下游的梅雨锋面形成。气象数据显示,1951-2020年间梅雨期起始日期平均每十年提前1.2天。

二、农业文明的基因编码

在河北磁山遗址出土的碳化粟粒表明,新石器时代的先民已掌握“春种、夏长、秋收、冬藏”的农时规律。《齐民要术》记载的“冬至后一百五日为寒食”,与现代物候观测的杨柳萌芽期高度吻合。这种基于节气的时间管理智慧,在当代农业生产中展现出新的形态:

- 智能温室将霜降节气的防冻指标转换为温度控制算法,使反季节蔬菜产量提升40%

- 卫星遥感技术结合谷雨时节的降水预测,实现化肥施用量的精准调控

- 基于秋分昼夜均分特性设计的补光系统,使高纬度地区水稻种植纬度北推2°

三、生命节律的同步演化

现代 chronobiology(时间生物学)研究证实,人体褪黑素分泌曲线与白露节气后的日照时长变化存在0.92的高度相关性。这解释了为何在处暑至秋分期间,心血管疾病发病率会出现18.7%的波动。更值得关注的是:

- 候鸟迁徙路线与霜降物候的对应关系精确到±3天

- 长江江豚的交配周期与雨水节气的径流量峰值同步

- 云南热带雨林中的真菌孢子喷射,严格遵循夏至后的湿度阈值

四、文化记忆的拓扑结构

在浙江余姚河姆渡遗址出土的陶器纹饰中,考古学家识别出包含二分二至标志的原始历法图案。这种文化基因通过《月令》体系延续至今,形成独特的时空认知范式。寒食节的冷食习俗,本质上是对清明节气火禁制度的记忆留存;而冬至的“数九”民谣,则是将太阳高度角变化转化为可感知的温暖期待。

当高精度原子钟与古代圭表测影数据在计算机模型中叠加,我们得以窥见更宏大的自然图景:节气更替不仅是地球绕日运动的客观记录,更是生命系统与宇宙节律的深度耦合。在气候变化的时代背景下,这份穿越千年的时序智慧,正在为构建人类命运共同体提供新的认知坐标。