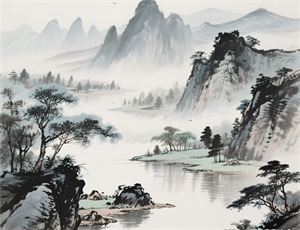

二十四节气与文化——农耕文明的时间密码与精神传承

- 2025-04-26

作为中华文明特有的时间坐标体系,二十四节气不仅是指导农事的精密历法,更是渗透着哲学思辨与人文智慧的文化符号。从黄河流域的圭表测影到江南水乡的物候观察,这套延续三千年的时序系统将星象运行、气候变迁与人类活动编织成和谐的整体。其背后蕴含着天人合一的宇宙观、道法自然的生命观,以及敬天法祖的伦理观,构成了中华文化深层的精神基因。

一、天人之际的时空建构

二十四节气的形成经历了从直观观察到系统整合的漫长过程。殷商时期的甲骨文中已出现"分至启闭"的节气雏形,《尚书·尧典》记载的"四仲中星"观测法,标志着先民开始建立星象与季节的对应关系。至秦汉时期,随着浑天说的成熟和天文仪器的改进,完整的二十四节气体系最终定型。

- 空间维度:以黄河流域为中心,结合各地物候特征形成弹性应用框架

- 时间维度:平气法向定气法的演变体现对太阳运动规律的精准把握

- 文化维度:节气谚语、诗词歌赋构建起独特的时间叙事体系

二、阴阳五行的哲学编码

每个节气都是阴阳二气此消彼长的具体呈现。冬至"一阳生"的哲学意象,春分"阴阳相半"的平衡状态,夏至"阳极阴生"的物极必反,构成了动态的宇宙模型。这种思维模式深刻影响着中医养生、建筑营造乃至社会治理:

- 春种夏长的生产周期对应肝心脾肺肾的五行调养

- 都城规划中的"左祖右社"暗合四时方位

- 科举制度"春闱秋试"的时序安排体现天人感应

三、民俗仪式的集体记忆

节气文化通过岁时节令的仪式实践得以活态传承。从皇家祭天到民间社火,从饮食习俗到工艺制作,形成了完整的生活美学体系:

- 立春:鞭春牛、食春饼的迎春仪式

- 清明:寒食禁火与踏青扫墓的双重意蕴

- 冬至:数九消寒图与家族祭祖的时空重叠

这些习俗在现代化进程中发生着创造性转化。当代城市出现的"立夏称重"健康管理、"霜降进补"养生热潮,既延续了传统智慧,又赋予节气文化新的时代内涵。

四、文明对话的世界意义

2016年列入人类非遗名录的二十四节气,为全球气候治理提供了东方方案。其体现的循环时间观与线性时间观的互补,可持续发展理念与传统生态智慧的契合,正在产生跨文化的共鸣:

- 联合国粮农组织将节气智慧应用于农业文化遗产保护

- 国际气象组织借鉴节气模型完善气候预测系统

- 生态建筑领域吸收"因地制宜、顺时营造"的设计哲学

在人工智能时代,节气文化更展现出独特的调和价值。智能灌溉系统结合节气算法优化用水效率,卫星遥感技术验证古代物候观测的精确度,传统文化与现代科技正在创造新的共生模式。

从观象授时到数字历法,从农耕指南到文化基因,二十四节气始终是连接过去与未来的时间纽带。它提醒着现代文明:真正的进步不在于对自然的征服,而在于建立与天地节律共鸣的生活方式。当城市楼宇间的白领开始关注惊蛰养生,当卫星导航的渔船依然参照清明鱼汛,这种古今交织的时间体验,正是中华文明绵延不绝的生命力见证。