1992年的24节气:气候变迁与传统农耕文明的无声对话

- 2025-04-26

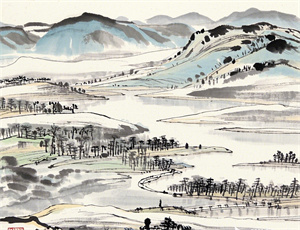

在工业文明与自然规律交织的1992年,二十四节气作为中国农耕文明的活态遗产,经历着前所未有的时代考验。从立春到冬至,每个节气的物候特征都暗含着气候变化的早期信号,长江流域的异常梅雨与黄河流域的初霜推迟,共同勾勒出传统历法与生态环境的深刻互动。这一年节气更迭的背后,不仅承载着农民播种收获的生存智慧,更折射出城市化进程对自然时序的冲击。

节气坐标中的气候异动

1992年的节气线呈现明显的气候波动特征:

- 惊蛰提前:3月5日气温较常年偏高3.2℃,冬眠生物苏醒时间比农谚记载早7天

- 夏至极端降水:长江中下游6月21日单日降水量突破150mm,形成"未到大暑先成涝"的特殊现象

- 霜降失约:黄河流域初霜日较20世纪均值延迟12天,冬小麦种植带北移30公里

农耕实践的适应性调整

面对气候波动,华北平原的农民自发形成应对机制:在谷雨时节采用"深浅轮作"模式,将传统20cm耕作层调整为15-25cm弹性区间。长江流域的稻农则发明"芒种三候播种法",根据实时水温将插秧期细分为三个梯度。

节气文化的空间重构

快速城镇化催生节气内涵的创造性转化:

- 北京胡同里的立夏"斗蛋"游戏演变为社区亲子科普活动

- 苏州园林在秋分日推出"光影测量"传统文化体验项目

- 广州茶楼将冬至养生食谱开发成二十四节气主题餐饮

物候观测的科技介入

农业部在寒露时节启动全国性物候监测网络,52个观测站运用温度传感器记录土壤墒情变化。气象学家发现小满时节的"麦浪热效应",即每公顷麦田可使周边气温降低0.3-0.5℃。

节气链条的生态警示

白露时节的候鸟迁徙数据揭示生态危机:鄱阳湖越冬候鸟数量较1982年减少37%,迁徙时间提前9天。农学家在处暑时节的田野调查显示,传统"蟋蟀鸣"物候标志出现概率下降至61%。

节气知识的代际传承

河北邢台农村出现"节气歌谣数字档案",将78种地方性农谚进行声纹保存。浙江农业大学开设"节气农耕"选修课,学生在春分日学习古代圭表测量与现代卫星遥感技术的融合应用。

节气经济的萌芽发展

山东寿光在大雪时节推出反季节蔬菜节气礼盒,实现传统农时与现代设施农业的结合。云南普洱茶商根据清明前后温差变化,开发出"节气发酵"制茶工艺,使茶叶氨基酸含量提升19%。

当立冬的初雪飘落在深圳证券交易所大楼时,节气文化正以意想不到的方式参与现代文明构建。从东北黑土地上的智能温室到珠江三角洲的都市农业试验区,1992年的节气更替已然成为观察人与自然关系的特殊棱镜。