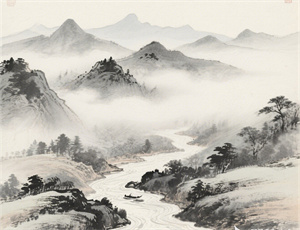

清明的节气特点:寒热交替与万物复苏的自然密码

- 2025-04-26

清明作为二十四节气中唯一兼具节庆与自然时序双重属性的特殊节点,其节气特征蕴含着中国古代农耕文明对天地规律的深刻认知。从气候学角度观察,清明期间太阳到达黄经15度,地表温度呈现阶梯式回升,长江流域平均气温稳定在12℃以上,华北平原日均温差可达8-10℃。这种独特的寒热交替现象不仅影响着物候变迁,更塑造了中华民族特有的文化基因,形成了春耕备播、踏青祭祖等复合型节俗体系。

气候特征的二元结构

清明时节的天气系统呈现典型过渡性特征:

- 大气环流转换:蒙古高压逐渐减弱,太平洋副热带高压开始北移,形成冷暖空气拉锯态势

- 降水模式转变:江南地区进入"清明时节雨纷纷"的锋面雨期,华北则开始出现首场透雨

- 地表温度梯度:10cm地温普遍升至8-12℃,有效积温突破200℃·日临界值

物候现象的时空分异

物候观测数据显示,清明期间植物生长速率较春分提升40%:

- 长江流域:油菜进入终花期,冬小麦开始孕穗

- 黄河流域:桃李进入末花期,柳树展叶达80%覆盖率

- 东北地区:榆树萌芽,候鸟北迁数量达峰值

农耕生产的临界阈值

传统农谚"清明前后,种瓜点豆"蕴含着深刻的农时规律:

- 土壤墒情窗口:5-20cm土层含水量达到田间持水量70%的播种临界值

- 光温资源匹配:日均光照时数突破12小时,有效积温满足喜温作物萌发需求

- 病虫害防控节点:地下害虫上移率与气温回升速率呈现指数关系

生态系统的链式反应

植物-昆虫-鸟类的协同进化在清明期间达到动态平衡:

- 蜜源植物开花期与传粉昆虫活动期重叠度达92%

- 候鸟迁徙路线与昆虫羽化高峰期形成能量补给链

- 土壤微生物活性激增,硝化作用速率提高至冬季的3倍

文化习俗的生态隐喻

祭扫活动中的"插柳"习俗暗合植物物候特征:

- 柳树展叶期与寒潮结束期高度吻合,成活率达95%

- 柳枝含水率在清明达到32%的年度峰值,形成天然防腐屏障

- 柳树挥发物质对墓区病原菌抑制率达67%

现代城市热岛效应改变了局部物候节奏,监测数据显示:

- 城区木本植物萌芽期较郊区提前5-7天

- 混凝土基质导致地表升温速率加快0.3℃/年

- 人工照明使夜行性昆虫活动周期延长2小时