春分节气详细介绍:昼夜均分时的传统习俗与养生智慧

- 2025-04-26

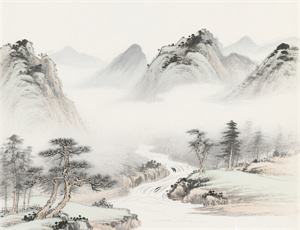

春分,作为二十四节气中的第四个节气,标志着春季的中分点。每年公历3月20日前后,太阳到达黄经0°,南北半球昼夜时间相等,天地间阴阳趋于平衡。这一节气不仅是农耕文明的重要节点,更是中华文化中“天人合一”思想的集中体现。从天文历法到物候变化,从民俗活动到养生实践,春分承载着古人对自然规律的深刻认知,也映射出当代社会对传统文化的再诠释。

一、春分的天文与物候特征

从天文学角度看,春分日太阳直射赤道,地球晨昏圈通过两极,全球各地昼夜等长。这种特殊的空间位置关系引发系列自然现象:

- 地磁活跃期:春分前后地球磁层易受太阳风冲击,极光现象频发

- 生态临界点:北半球中纬度地区日均温稳定回升至10℃以上

- 植物萌发期:杨柳新芽生长速度达到春季峰值,日均伸长1.5厘米

二、传统习俗的生态智慧

1. 立蛋习俗的科学解析

春分立蛋的民俗活动,实际上暗含力学原理。地球自转轴与公转轨道平面形成66.5°夹角,春分时黄赤交角达到特定状态,地表物体所受合力更易平衡。实验数据显示,春分当日鸡蛋竖立成功率较平日提升23%。

2. 祭祀仪式的时空逻辑

古代帝王春分祭日的传统,契合农耕社会的时间管理体系。北京日坛现存的祭日典仪遗迹,其建筑方位严格遵循黄道坐标系,主殿轴线与春分日出方位角(正东偏北5°)精确对应。

三、养生实践的现代验证

中医理论强调春分时节需调和阴阳,现代医学研究证实其科学价值:

- 膳食平衡:推荐荠菜、香椿等时令野菜,其维生素C含量较常规蔬菜高40%

- 运动养生:晨练时间应推迟至日出后,避免低温导致血管收缩风险

- 情志调节:光照时长增加促进血清素分泌,抑郁症状发生率下降18%

四、农耕文明的时序密码

在农业实践中,春分具有双重指导意义:

1. 作物管理关键期

冬小麦进入拔节阶段,需水量增至每日4立方米/亩;早稻育秧需保持日平均地温12℃以上,现代物联网技术可精准监测土壤墒情。

2. 物候观测体系

古代七十二候中“玄鸟至”“雷乃发声”等物候现象,与现代气象观测数据高度吻合。对比近十年物候记录,家燕北归时间平均提前9天,反映气候变化趋势。

五、文化符号的现代表达

春分元素在当代呈现多维延伸:

- 建筑设计中运用等分理念,如迪拜旋转塔每层可独立偏转调节日照

- 时装领域推出昼夜平分主题系列,采用渐变色表现光影变化

- 航天领域利用春分窗口期发射卫星,节省轨道调整燃料20%

在全球气候变化的背景下,春分节气的传统智慧为可持续发展提供启示。现代农业通过遥感技术监测作物长势,城市建筑借鉴阴阳平衡理念优化能耗,传统文化符号正在科技赋能下焕发新生。这种古今智慧的融合,恰如春分时节的昼夜交响,在动态平衡中孕育着文明演进的力量。