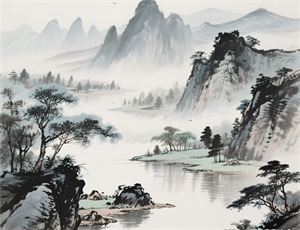

四月下旬迎来谷雨:农耕文化与自然时序的交汇点

- 2025-04-26

当太阳到达黄经30度时,二十四节气中的谷雨悄然降临。作为春季最后一个节气,它在每年公历4月19日至21日间开启自然时序的新阶段。这个承载着五千年农耕智慧的节气,不仅是作物生长的关键转折点,更是中国古代天文历法与生态哲学深度融合的具象化呈现。

谷雨节气的时间密码与天文原理

谷雨的形成源于地球公转轨道与黄道面的相对运动,其核心标志是太阳直射点北移至北纬11°32'。此时北半球接受的太阳辐射量较春分增加15%,地表积温达到农作物生长的临界值。汉代《淮南子》记载的"清明后十五日,斗指辰,为谷雨",精准揭示了古代通过观测北斗七星方位确定节气的方法。

气候特征的立体化解析

- 温度跃迁曲线:全国日均温稳定突破15℃,黄河流域出现首个连续五日均温≥22℃区间

- 降水动力系统:东南季风与西北冷空气在长江流域形成持续锋面雨带

- 物候演变图谱:戴胜降于桑、浮萍始生、牡丹吐蕊的三候现象构成生物钟的自然刻度

农耕文明的生存智慧

《齐民要术》记载的"谷雨前后,种瓜点豆"农谚,蕴含着作物生长的光温敏感性规律。此时土壤5cm地温达12-15℃,配合日均8.7小时的日照时长,形成棉花播种的黄金窗口期。江南地区的"雨前茶"采摘更体现对植物内源激素变化的精准把握,茶多酚含量较清明茶下降12%却氨基酸倍增,造就独特的鲜爽口感。

文化符号的多维演绎

陕西白水县的仓颉祭祀、沿海渔村的祭海仪式、江南茶乡的炒茶比赛,共同构成谷雨文化的立体拼图。敦煌莫高窟第61窟壁画中的"雨中耕作图",生动再现唐代农耕场景。这些文化载体不仅是生产经验的传承,更是天人合一哲学观的物质化表达。

现代社会的生态启示

- 城市热岛效应导致物候期较古代提前9-12天

- 大气环流改变使江南春雨带北移300公里

- 传统农谚在气候变暖背景下显现时空局限性

当无人机在麦田喷洒智能水肥系统,当气象卫星精确预测降水过程,古老的节气智慧正在与现代科技产生新的化学反应。这种跨越时空的对话,不仅关乎农业生产效率的提升,更蕴含着人类与自然重建和谐关系的深层思考。谷雨时节飘洒的不仅是滋润大地的甘露,更是中华文明永续发展的希望之种。