写清明节气的诗句——清明古诗词大全经典赏析与情感意象

- 2025-04-26

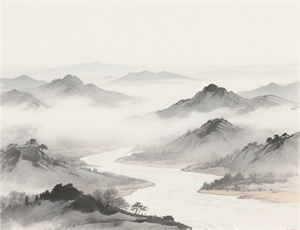

暮春时节的微雨浸润着青石板路,纸灰挟着柳絮在低空盘旋。清明不仅是自然节气的更迭节点,更是承载着中华文明集体记忆的文化符号。历代文人将寒食禁火、扫墓踏青、春耕祈丰等习俗凝练于平仄之间,使清明诗词成为窥探古代社会生活的棱镜。

在二十四节气与节令习俗的交织中,清明诗词展现出三个显著维度:自然物候的精准捕捉、生死哲思的诗意表达、民俗活动的生动记载。白居易《清明夜》中"好风胧月清明夜,碧砌红轩刺史家"的工笔白描,与高翥《清明日对酒》里"纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃"的强烈意象对比,恰好构成观察清明诗学的双重视角。

一、节气物象的诗语转译

古代诗人对清明物候的观察细致入微,形成特定的意象体系:

- 雨丝风片:杜牧"清明时节雨纷纷"确立的阴柔美学

- 杨柳烟色:吴惟信"梨花风起正清明,游子寻春半出城"的视觉构建

- 耕作时序:范成大"洒洒沾巾雨,披披侧帽风"隐含的农事智慧

二、生死对话的文学建构

清明诗词中的死亡叙事打破时空界限,形成独特的抒情范式。黄庭坚"贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘"将历史虚无感注入扫墓仪式,张岱《陶庵梦忆》记载的寒食祭扫,则通过"纸锭飞灰迷眼,哭声与箫鼓相杂"的感官描写,展现生者与逝者的跨时空对话。

三、民俗图景的文本留存

从《东京梦华录》到《清嘉录》,清明民俗在诗歌中完成从现实到艺术的升华:

- 蹴鞠秋千:王禹偁"稚子就花拈蛱蝶,人家依树系秋千"

- 斗草踏青:吴文英"斗草阶前初见,穿针楼上曾逢"

- 禁火改火:韩翃"日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家"

当现代人吟诵"乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭"时,触摸到的不仅是文字的平仄韵律,更是穿越千年的情感共振。这些诗句如同文化基因的双螺旋,将节气更迭、生死感悟、民俗传统编织成永不褪色的精神图腾。