老黄历日历24节气查询与传统文化生活实践指南

- 2025-04-26

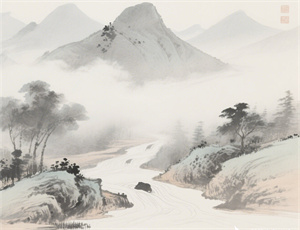

在中华文明绵延五千年的历史长河中,老黄历与二十四节气始终是指导农耕生产、规范社会生活的重要文化坐标。这种融合天文历法、物候规律与人文智慧的体系,既承载着先人对自然规律的深刻认知,也蕴含着阴阳平衡的哲学思想。随着现代社会对传统文化的回归,解读老黄历中的节气密码,不仅是对过往智慧的传承,更是构建现代生活与自然节律和谐共生的关键。

一、历法系统的双重维度解析

作为阴阳合历的典型代表,传统历法体系包含两个核心维度:

- 太阳历维度:以地球公转周期为基础,通过二十四节气划分太阳黄经每15°的物候变化

- 太阴历维度:依据月相盈亏规律,构建包含朔望月、闰月等要素的月份系统

这种双轨制历法的精妙之处在于:通过置闰法则协调回归年(365.2422天)与朔望月(29.5306天)的时间差,确保节气日期在阳历中的相对稳定。以2025年立春为例,其太阳黄经达315°时的具体时刻,需要结合现代天文算法进行精确计算。

二、节气物候的现代科学验证

现代气象学研究证实,二十四节气对应的物候现象具有显著的地域特征:

| 节气带 | 地域范围 | 物候表现 |

|---|---|---|

| 岭南地区 | 北纬23°以南 | 惊蛰前后日均温稳定通过15℃ |

| 黄淮流域 | 北纬34°-36° | 清明时节降水概率达42% |

| 东北平原 | 北纬45°以北 | 霜降期间初霜日标准差≤3天 |

这种空间差异要求我们在应用节气指导时,必须结合具体地理坐标进行动态调整。现代农业实践中,卫星遥感技术与节气物候模型相结合,可精准预测作物生长周期,将传统智慧转化为生产力。

三、民俗仪式的符号学解码

节气相关的民俗活动蕴含着丰富的文化符号:

- 立春鞭春牛:黏土塑牛内藏五谷,鞭打破碎象征春耕启动

- 清明插柳:柳枝生命力象征与驱邪避疫的功能结合

- 冬至数九:梅花点染的"九九消寒图"融合艺术与气候记录

这些仪式通过象征性动作构建起天人沟通的仪式空间,其中"春分竖蛋"习俗经物理学验证,当日地球公转轨道平面与地轴形成66.5°夹角,确实能增加鸡蛋直立的稳定性。

四、健康养生的时空对应体系

《黄帝内经》建立的"四时-五脏-五味"养生模型,在节气更替中展现独特价值:

- 春分时节肝气旺盛,宜食甘味缓急,配合晨间舒展运动

- 夏至阳极阴生,苦味食物搭配午间小憩符合阴阳转换规律

- 秋分燥金当令,白色食材与呼吸训练协同作用

- 冬至阳气初萌,黑色食物配合晒背提升肾气收藏

现代时间生物学研究发现,人体褪黑素分泌曲线与昼夜长短变化存在显著相关性,印证了节气养生强调"与日同行"的科学性。

五、数字化时代的历法创新

在智能终端普及的今天,传统历法正经历技术重构:

- 基于GIS系统的个性化节气提醒服务

- 结合可穿戴设备的生物节律监测程序

- 运用区块链技术的民俗文化数字确权

- 通过VR技术复原古代节气祭祀场景

这些创新实践不仅延续了文化遗产的生命力,更创造出"数字春耕""云端祭祖"等新型文化形态。2025年农业大数据显示,融合节气模型的智能灌溉系统使水资源利用率提升27%,印证了传统智慧的现代价值。

当都市人群在手机日历上查看"今日宜忌"时,那些跳动的字符背后,是千年文明对天人关系的持续探索。从仰韶文化时期的星象观测,到紫金山天文台的精密计算,人类认知自然的脚步从未停歇。在气候变化的全球挑战下,重新审视二十四节气的生态智慧,或许能为可持续发展提供新的文化支点。