春夏秋冬藏节气歌——二十四节气民俗与农耕文化深度解析

- 2025-04-26

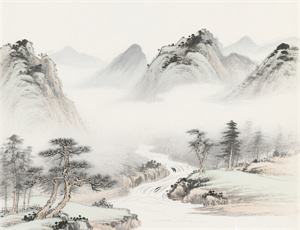

当北斗七星斗柄轮回指向东南西北四方,中国先民在黄河流域的沃土上,用智慧镌刻出二十四节气的时间密码。这套承载着天地运行规律的时序系统,既是农耕文明的指南针,更是中华文明天人合一思想的具象表达。从立春祭芒神到冬至数九消寒,每个节气都如同镶嵌在岁月长河中的明珠,串联起自然律动与人类活动的深层共鸣。

一、节气体系中的自然哲学基因

在《礼记·月令》的记载中,古代天官通过观测日影长度与星宿位移,精确划分出太阳在黄道上的运行轨迹。这种以太阳视运动为基础的时间划分,蕴含着阴阳平衡的哲学智慧:

- 二分二至:春分秋分昼夜均而寒暑平,夏至冬至阴阳极而物候转

- 四立节点:立春阳气始生,立夏万物并秀,立秋阴气渐长,立冬水始冰

- 气候三候:每个节气细分为三候,记录动植物及气象的微观变化

二、民俗仪式的时空编码

河南登封的周公测景台遗址,印证着三千年前先民观测日影的智慧。这些天文观测成果转化为民间岁时节令,形成独特的文化符号体系:

- 立春鞭春牛:用彩土塑牛,鞭碎分赠农户祈丰年

- 清明寒食:源自周代禁火旧制,演变为祭祖踏青的复合仪式

- 夏至尝新:江南地区"三新宴"(樱桃、青梅、麦蚕)应时而食

三、农耕生产的微观调控

《齐民要术》记载的"顺天时,量地利"原则,在各地农谚中得到生动体现。黄土高原的"谷雨前后种瓜点豆",长江流域的"寒露油菜霜降麦",岭南地区的"小雪满田空,大雪满田缝",形成纬度差异性的农事图谱。这种精耕细作体系包含三个维度:

- 物候预警系统:惊蛰闻雷兆丰年,清明断雪谷雨霜

- 水土管理节奏:春分蓄墒,夏至保墒,秋分收墒

- 作物生长周期:冬小麦"白露早寒露迟,秋分种麦正当时"

四、现代社会的文化转译

在气象卫星监测与智能温室普及的今天,节气文化正经历创造性转化。北京冬奥会开幕式运用二十四节气倒计时,苏州博物馆推出节气主题数字藏品,农业物联网系统将节气智慧编码为种植算法。这种古今对话体现在:

- 生态农业复兴节气农法

- 城市规划引入季节适应性设计

- 健康养生回归四时调摄

从良渚文化的水利遗址到现代农业的精准灌溉,从《夏小正》的物候记录到生物多样性监测网络,节气文化始终是连接天地人的金色纽带。当城市灯光遮蔽银河星光,那些深藏在节气歌谣中的古老智慧,仍在指引着现代人寻找与自然和解的密钥。