大暑后一个节气——立秋养生与气候变化的深层关联

- 2025-04-26

当大暑的酷热逐渐退却,二十四节气中承前启后的立秋便悄然来临。作为夏季向秋季过渡的关键节点,立秋不仅承载着农耕文明对自然规律的深刻认知,更折射出气候变化对生态系统、人体健康和文化传承的多维度影响。从古代"贴秋膘"的食俗到现代都市人群的节气养生,从农作物成熟期的微妙调整到极端天气频发的应对策略,这个节气背后蕴藏着值得深度探究的自然密码与人文智慧。

气候特征的双重演变

立秋时节的气候呈现明显过渡性特征: 昼夜温差增大:日间最高气温仍可达35℃以上,但子夜至黎明气温常跌破25℃ 降水模式转变:南方进入台风活跃期,北方则面临"秋旱"威胁 大气环流调整:副热带高压开始南撤,冷空气南下频率增加

近三十年气象数据显示,立秋期间极端天气事件发生率上升27%,这与全球气候变暖导致的季风系统紊乱密切相关。2023年长江流域立秋后遭遇的持续性高温干旱,正是这种变化的现实写照。

生物节律的同步调节

- 植物光合作用效率下降15%-20%,淀粉转化速度加快

- 候鸟迁徙时间平均提前9天,与昆虫羽化周期产生错位

- 人体血清褪黑素水平上升30%,昼夜节律进入调整期

这种生物钟的集体性偏移,使得传统"春生夏长,秋收冬藏"的养生理论需要与现代医学结合重构。例如心脑血管疾病发病率在立秋后首周增加18%,提示温度骤变对健康的影响机制。

农耕文明的现代转型

在黄河流域,冬小麦播种时间较二十年前推迟10-12天;长江中下游地区双季稻种植带北移150公里。这种变化催生出新的农事技术体系:

精准气象服务:基于卫星云图与地面传感器的灾害预警系统

品种改良工程:耐旱晚熟水稻品种的推广覆盖率已达63%

智能灌溉网络:墒情监测与滴灌技术的综合运用

文化习俗的生态启示

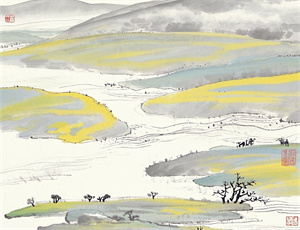

民间"啃秋"习俗中,特定品种西瓜的种植期延长策略,暗合现代设施农业的温度调控原理。古籍记载的"立秋十日遍地黄"景观,在当代演变为乡村旅游的黄金节点,催生出融合节气文化的生态旅游模式。这些传统智慧为应对气候变化提供了文化层面的解决思路。

当城市热岛效应使立秋"名不副实",当极端天气颠覆传统农谚的预测价值,这个古老节气正经历前所未有的挑战。从大气物理到微生物群落,从作物基因到人体代谢,立秋时节交织着自然系统各层级的复杂响应。理解这种多尺度关联,或许能为人类应对气候危机找到新的突破口。