农历六月份的节气:小暑与大暑的农事活动指南

- 2025-04-26

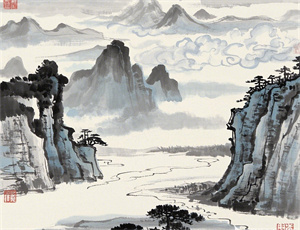

农历六月处于盛夏向初秋过渡的节点,包含「小暑」与「大暑」两个重要节气。这两个节气不仅是气候转折的标识,更是古代农耕文明对自然规律的精准把握。从物候变化到农事安排,从饮食习俗到养生智慧,农历六月的节气文化蕴含着中华文明对天地运行的深刻认知。本文将从气候特征、农业实践、文化符号三个维度展开分析,揭示节气背后鲜为人知的自然密码与人文价值。

一、节气的气候学特征

小暑(公历7月6-8日)标志着盛夏正式来临,太阳到达黄经105°时,全国大部分地区进入「三伏天」前奏期。此时日均气温普遍突破28℃,长江流域开始出现持续性高温,而华北平原则进入雨季高峰。大暑(公历7月22-24日)作为夏季最后一个节气,太阳行至黄经120°,地表吸收的热能达到年度峰值。气象数据显示,此时华南地区平均降水量可达200-300毫米,与西北地区的干旱形成鲜明对比。

典型物候现象

- 蟋蟀居壁:小暑三候中蟋蟀迁移至阴凉墙角

- 腐草为萤:大暑时枯草堆产生的磷火现象被古人诗意化

- 雷暴频发:南方午后强对流天气概率增加40%

二、农业生产指导体系

古代农谚「小暑收大麦,大暑割早稻」准确反映了作物管理周期。现代农业观测证实,此时需重点防范三类灾害:

核心农事要点

- 水稻管理:双季稻区需完成早稻抢收与晚稻插秧

- 旱地作物:玉米进入抽雄期,需实施人工辅助授粉

- 畜牧渔业:开放水域需防范鱼类缺氧泛塘

特别值得关注的是棉花花铃期管理,此时棉田需保持土壤相对含水量在70-80%,同时喷施硼肥预防落花落铃。气象部门统计表明,大暑期间突发性强降雨导致农作物受灾的概率较平时上升25%。

三、文化符号的多维解读

「暑月」在《礼记·月令》中被描述为「土润溽暑」,这种湿热环境催生出独特的消暑文化。从宋代《东京梦华录》记载的「冰雪凉水」到清代宫廷的「冰镇酸梅汤」,饮食智慧与节气特征深度契合。

民间习俗解析

- 晒伏:苏浙地区曝晒书画衣物的防霉传统

- 食新:客家人用新米祭祀五谷神的感恩仪式

- 送暑船:沿海渔村的禳灾祈福活动

四、现代科学视角的再发现

现代气候学研究证实,小暑至大暑期间地表辐射收支达到正平衡峰值,这种能量积累为后续季风转换提供动力。农业气象学家发现,此时积温每增加100℃·d,水稻千粒重可提升1.2-1.5克。城市气候观测显示,混凝土建筑群会使城区气温较郊区高出3-5℃,印证了古人「避暑纳凉」的生态智慧。

在食品安全领域,科研人员正从「夏吃姜」的古老经验中提取姜辣素成分,开发天然食品防腐剂。中医药学研究则证明,遵循「冬病夏治」原则的三伏贴疗法,可使慢性呼吸道疾病复发率降低37%。