芒种:麦黄时节的农耕智慧

- 2025-04-26

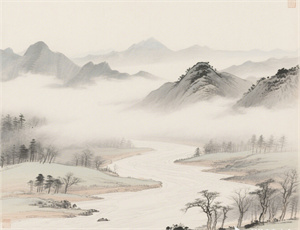

每年六月初,当太阳到达黄经75度时,中国黄河流域的麦穗泛起金色波浪,田野间飘荡着新麦的清香,这便是芒种节气降临的讯号。作为二十四节气中唯一以农作物命名的时令,芒种承载着华夏文明对土地最深沉的情感。古语"有芒之谷可稼种",既是对物候的精准观测,更是农耕文明对自然规律的深刻理解。

考古发现证实,早在仰韶文化时期,黄河流域的先民已掌握粟、黍等作物的种植规律。商周青铜器铭文中"芒"字以麦穗形态出现,印证了农耕观测体系的萌芽。《淮南子·天文训》将芒种列为"八风"之一,汉代《四民月令》详细记载了此时"急刈麦、种粳稻"的农事规程,形成贯穿千年的生产节律。

物候观测中的生态智慧

古代农人通过三候现象把握芒种本质:

- 一候螳螂生:捕食性昆虫孵化,预示田间虫害防治关键期

- 二候鵙始鸣:伯劳鸟鸣叫与稻秧移栽期重合

- 三候反舌无声:模仿鸟类停止鸣叫,标志生态系统完成更替

农事规程的技术沉淀

芒种时节的"三抢"农谚蕴含着精妙的时空管理智慧:

- 抢收:在小满灌浆完成后,需在7-10天黄金窗口期完成麦类收割

- 抢种:水稻移栽须赶在夏至前,确保足够积温完成生殖生长

- 抢管:棉田整枝、茶园防虫等田间管理需同步推进

文化符号的深层建构

芒种在民俗中演化出多重象征:

- 祭祀仪式:江浙地区的"安苗祭"融合了土地崇拜与生态保护意识

- 饮食传统 :北方"煮青麦"、南方"吃新米"习俗暗含营养补充需求

- 文学意象:范成大"梅子金黄杏子肥"描绘的正是江南芒种物候

在现代农业体系中,芒种的深层价值愈发凸显。卫星遥感技术证实,遵循传统节气安排耕作,可使农田光能利用率提升12%-15%。农业气象学家发现,芒种期间降水量与台风路径存在显著相关性,这种古老经验与现代气候模型高度契合。生态农场实践表明,恢复"麦-稻-绿肥"轮作制度,土壤有机质含量年均增长0.3%。

当联合国的农业文化遗产保护体系将二十四节气列入名录,芒种不再只是古老的时令符号。在气候变化的背景下,这种基于地域生态的农耕智慧,正为可持续农业发展提供新的启示。田间劳作的躬耕者、实验室里的育种专家、设计生态农场的规划师,都在用不同方式续写着芒种的故事。