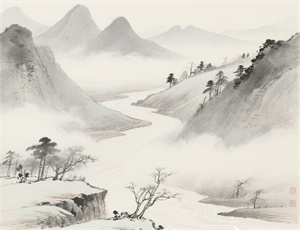

二十四节气小满古诗:诗意农耕中的自然哲学

- 2025-04-26

小满,作为二十四节气中第八个时令,承载着农耕文明对自然规律的深刻洞察。古人在观察谷物渐熟却未盈满的物候特征时,以诗为媒,将节气意象升华为哲学思考。从《诗经》到唐宋诗词,文人墨客在描绘麦浪初黄的田野景象时,更暗含对"满而不盈"处世之道的诠释。这些诗作既是农事活动的记录载体,也是中华文明天人合一思想的艺术结晶,其深层内涵至今仍为现代人提供着生命智慧的启迪。

一、古籍诗典中的小满意象解构

在《月令七十二候集解》的记载中,小满三候完整呈现了物候演变:

初候苦菜秀,野草繁茂见证生命韧性;

二候靡草死,阴阳转换暗含自然法则;

三候麦秋至,谷物灌浆预示丰收序曲。

这种递进式物候描述,在白居易《观刈麦》中具象化为"夜来南风起,小麦覆陇黄"的视觉画面,更通过"力尽不知热,但惜夏日长"的农人形象,揭示节气与劳作的深刻关联。

1.1 物候诗化的双重维度

- 《吕氏春秋》记载的"孟夏之月,农乃登麦",展现农耕时序的严谨性

- 范成大《村居即事》中"梅子金黄杏子肥"的色彩对比,建立物候审美体系

- 陆游《时雨》"时雨及芒种,四野皆插秧"体现节气对农事的指导价值

二、节气诗文中的农耕智慧体系

宋代农书《陈旉农书》特别强调小满时节的田间管理,这种农学思想在杨万里《悯农》诗中转化为"稻云不雨不多黄,荞麦空花早着霜"的生态观察。诗人通过对比不同作物的生长状态,揭示出因地制宜的种植智慧。而民间流传的"小满动三车,丝车油车水车鸣"谚语,则生动记载了蚕桑、榨油、灌溉等复合农业形态。

2.1 农事技术的诗意表达

- 灌溉智慧:苏轼《无锡道中赋水车》"翻翻联联衔尾鸦,荦荦确确蜕骨蛇"的机械美学

- 土壤管理:王祯《农书》"小满之日苦菜秀"包含的生态轮作理念

- 灾害预防:查慎行《村家四月词》中"野老不知时节改,慌忙又说筑陂塘"的防灾意识

三、哲学视域下的节气诗学

《周易》"满招损,谦受益"的辩证思想,在小满诗文中得到具象化呈现。欧阳修《小满》"夜莺啼绿柳,皓月醒长空"的意境营造,暗合道家"大成若缺"的哲学理念。这种留白艺术在农耕实践中延伸为"九分熟,十分收"的收割智慧,形成独特的东方生存美学。

3.1 自然哲学的文学转化

- 朱熹《观书有感》"向来枉费推移力,此日中流自在行"的天道认知

- 张耒《夏日三首》"蝶衣晒粉花枝舞,蛛网添丝屋角晴"的微观生态观

- 王禹偁《村行》"万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳"的宇宙意识

四、跨时空的文化共鸣

当代生态文学研究者发现,小满诗文中的"节制"理念与可持续发展观存在精神契合。在江南地区保留的"小满祭车神"习俗中,祭祀仪式融合了《楚辞》中的自然崇拜元素,形成跨越千年的文化记忆链。这种传统智慧正在现代农业的生态转型中焕发新的生机,如稻鱼共生系统对古诗"江南可采莲,莲叶何田田"意境的现代演绎。

当现代科技监测显示全球物候期平均每十年提前1.6天,重读"子规声里雨如烟"的节气诗文,不仅能感受古人观测自然的精确性,更能体会中华文明"赞天地之化育"的生态智慧。这些穿越时空的诗句,如同大地书写的密码,持续解码着人与自然和谐共生的永恒命题。