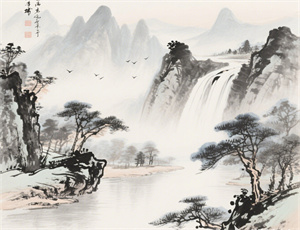

立秋故事:梧桐叶落话千年

- 2025-04-26

当北斗七星的斗柄指向西南,暑气未散而凉意初生,二十四节气中的第十三个节气——立秋便悄然来临。这个自周代《月令七十二候》便载入典籍的节气,承载着农耕文明对自然律动的深刻理解。本文将从立秋的起源传说、物候密码、农事智慧、文化记忆四个维度,解码这片飘落的梧桐叶背后,中国人如何在与自然的对话中,构建起独特的时间哲学。

一、节气起源中的天文密码

在《淮南子·天文训》记载的"日行一度,十五日为一节"体系中,立秋的确定暗合太阳黄经135度的天文节点。古人观测发现,此时"大火星"(心宿二)开始西沉,《诗经》"七月流火"的记载,正是先民通过星象判断季节更迭的实证。这种将星象运行与大地物候相结合的时间划分体系,比西方格里高利历早诞生了二十个世纪。

- 星象观测:心宿二西沉与北斗指向的复合验证机制

- 圭表测影:立秋日正午日影较夏至增长三寸二分

- 阴阳转换:《月令》"天地始肃"暗含的阳气渐收规律

二、物候变迁里的生态智慧

古人将立秋分为三候:"凉风至""白露降""寒蝉鸣"。这种物候观察体系,实际上构建了立体的生态监测网络。唐代《四时纂要》记载,关中地区立秋后五日蝉鸣减弱,对应着昼夜温差的临界变化。南宋《梦粱录》特别记录临安城立秋后蚊虫锐减现象,揭示着古人对生态链变化的精准把握。

南宋杨万里有诗云:"睡起秋声无觅处,满阶梧叶月明中。"这种对物候的诗意捕捉,实则是千年的生态数据积累。

三、农事实践中的时空博弈

在黄河流域,立秋前后正值"七下八上"防汛关键期与"抢秋膘"的农事博弈。农谚"立秋三场雨,秕稻变成米"揭示降水对灌浆期作物的决定性作用,而"七月秋样样收,六月秋样样丢"则警示着农时的残酷性。这种时间管理智慧,在当代山西"立秋点荞麦"的习俗中仍有遗存,农民需在8月8日前完成荞麦播种,误差超过三天就会导致绝收。

| 作物 | 农事节点 | 误差容限 |

|---|---|---|

| 晚稻 | 立秋前插秧 | ±2天 |

| 荞麦 | 立秋前播种 | +3天 |

| 白菜 | 立秋后育苗 | -5天 |

四、文化记忆里的精神图腾

从宋代"戴楸叶"避暑的民俗,到清代《帝京岁时纪胜》记载的"秋社"祭祀,立秋始终是文化记忆的重要载体。在江南地区,立秋"啃秋"习俗蕴含着"咬住盛夏"的隐喻,而北方"贴秋膘"的传统,实则是对严酷生存环境的物质储备。这些习俗在当代演化出新的形态:北京稻香村立秋当天肉食销量增长40%,杭州西湖区保留着用井水镇西瓜的"啃秋"遗风。

故宫博物院藏的《雍正十二月行乐图》立秋篇,描绘皇帝亲验谷穗饱满度的场景,暗合《礼记》"孟秋之月,农乃登谷"的记载。这种将农事实践升华为政治仪典的文化建构,使立秋超越了单纯的时间节点,成为天人合一理念的具象化表达。

暮色中的紫禁城,太和殿前的日晷指针划过申时三刻,最后一缕夏阳掠过须弥座上的嘉量。这座古老的测时仪器,与千里之外洞庭湖畔的候鸟南飞、岭南荔枝林的最后一批果实,共同编织成立秋时节的时空经纬。当现代科技已能精确测算毫秒级的时间流逝,我们依然会在某个梧桐飘落的午后,听见两千年前《吕氏春秋》里的那句:"凉风至,候雁来。"